古拙与婉约并存

长沙吴简中的

王羲之行书渊源

■张永强

与草书一样,行书是由隶书的实用书写而演变成的书体,其起源甚早,在西北出土的汉代的简牍文书中,可以看到早期行书书迹。魏晋南北朝中国汉字书体隶楷错变之际,隶书演变而成的楷书彻底泯灭“燕尾”特征还需要一个发展过程,而行书却已经具备了它的基本外形和特征,此后沿袭千年未见大的变化。

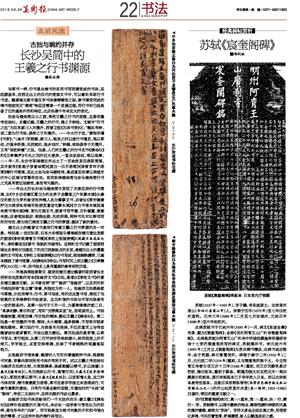

在走马楼吴简出土之前,探究王羲之行书的面貌,主要依靠传世法帖。史籍记载,王羲之的行书,得之于钟法。文献中“行书之祖”为汉末颍川人刘德升,西晋卫恒《四体书势》云:“魏初有钟、胡二家为行书法,俱学之于刘德升。……今大行于世。”唐张怀瓘《书断》:“(德升)字君嗣,颍川人,桓灵之时以造行书擅名,虽以草创,亦甚丰妍美,风流婉约,独步当时。”钟繇、胡昭俱学于刘德升,又有“胡肥钟瘦”之说。但是,人们对王羲之的行书名作《姨母帖》和《兰亭集序》书风之间的巨大差异,一直众说纷纭,难以理解。2004年4月,长沙市东牌楼古井出土了一百余枚东汉晚期简牍,其中就有《客贱子侈督邮简》《原白一日不悉简》《泽顿首昨不悉简》等行书简牍,其出土地与走马楼毗邻,是战国至民清以来城市的中心区域与官署所在地。故而东牌楼吴简与走马楼吴简行书之间具有密切延续性,是没有问题的。

1996年出土的长沙走马楼吴简中发现了风格迥异的行书简牍,如《中乡劝农掾五葱白为列处男子龙攀是正户民事木牍》从掾位刘钦白为罗列给贷民种粮人名为簿事文书,后者如《都市掾潘羜白为推求私学南阳张游发遣诣屯事木牍》《方白书信木牍》《谒朱君书信木牍》等,皆为尺牍文书,前者书写平缓,古朴凝重、隶意未脱;后者笔法跳宕,欹侧生姿、风流妍美,两种书风对比鲜明而同时存在,都为我们探求王羲之行书的渊源,提供了新的素材。

楼兰出土的魏晋文书是我们考察王羲之行书渊源的另一对象。特别是20世纪初期,日本大谷探险队橘瑞超在楼兰遗址发掘的前凉《李柏致焉耆王书稿》《李柏上张骏表稿》(现藏日本龙谷大学),李柏事迹见《晋书·张轨附孙骏传》。这两封文书记载了前凉西域长史李柏讨伐叛乱了的戊己校尉赵贞的史实,是楼兰出土的最重要的文书写本。《李柏上张骏表稿》以行书写成,笔法娴熟潇洒,已基本摆脱了隶书笔意,与《姨母帖》相似;书写时间上距王羲之《兰亭集序》(353)仅29年,在书法史上具有重要的参考研究价值。

1901年瑞典探险家斯文·赫定在楼兰遗址魏晋时期西晋长史府所在地发掘的写本《张超济文书》四纸,是堪比《李柏文书》的著名楼兰墨迹文献。从书者自称“济”“超济”“张超济”,以及同时所书残纸所称“张主簿”来看,所指应为同一人。张超济四纸都是家书草稿,分别用楷书、行书、草书写成,有的还反复书写,表现了他较高的文学修养和书法造诣。这四封信的书体与书写内容是有一定的联系的。其第一纸书于三月一日,为暮春修禊的前二日,“具承动静,春日和适”,写到“伏想御其宜”处,因笔误而止。书法端凝持重,笔笔回锋,作古拙的楷体,酷似王羲之《姨母帖》。第二纸是一封完整的书信,楷体,大小错落,偏多侧锋,书写相对较多稚拙趣味。第三纸行书,内容是吊问丧疾,不仅在遣词上与传世魏晋法帖颇多雷同,书法也极为酷似。第四纸谈的是军情,以草书写出,首行粗拙,从第二行开始字形突然缩小,然而视觉上并不突兀,字字独立,点画交待准确,反映了书者娴熟的笔墨驾驭能力。

从张超济书信来看,魏晋时人可同时掌握数种书体,根据致书对象、言事内容而所用书体亦有所不同。试以王羲之传世法帖与超济四纸相比较,大致规律是:亲戚慰藉以楷书,示以恭谨(王羲之《姨母帖》);吊问丧疾以行书,寓情行间(王羲之《追寻伤悼帖》);军旅次第以草书(王羲之《破羌帖》),以适军情火急,这三种书体而言,楷书隶意颇为浓郁,草书还是字字独立未连绵成行,可看作章草的遗法。只有行书是全新的面貌,可谓当时的“今体”或“新体”,传世二王法帖中,这种风貌的作品也最多。

由超济四纸书体还给我们一个大胆的启示:像王羲之《姨母帖》这样朴拙面貌的尺牍书风,未必如一些学者习惯性认为的那样,是他早年的“旧体”。而可能是因为致书对象的不同和书信内容的需要,才以这种朴拙的楷行体写出。