破界·共生:女性艺术家的生存诗学与生命叙事

(上接第7版)

超越之路——自我实现的多种方式

草间弥生把精神疾病转化为创作节奏,她的《无限镜屋》系列作品的创作周期和躁郁症发作规律一致,形成了独特的病理化创作方法论。彭薇在照顾孩子的间隙创作《遥远的信件》系列微型水墨画,提出家庭日程艺术化的概念,还把接送孩子的路线变成城市行走测绘项目。露西·里设计了碎片化创作系统,利用照顾孩子的零碎时间进行陶土塑形。这些女性艺术家把私人时间转化为创作时间,找到了属于自己的自我实现方式。瑞贝卡·霍恩和工程师丈夫一起打造了移动雕塑工作室,实现了技术与艺术的跨界合作。台湾策展人胡朝圣发起艺术家配偶互助联盟,建立了照护资源共享网络。林天苗和丈夫王功新采用艺术共生体模式,共用工作室但分区创作,还定期互相评价作品。这种模式让林天苗既能专注于母性议题的创作,又不会被家庭角色完全束缚。

当女性艺术家不再局限于性别议题,她们的创作就上升到了更高的层面,从身份政治走向人类学实验,用个体的伤痛为人类提供精神慰藉。阿布拉莫维奇早期在《节奏5》(1974)中躺在燃烧的五角星里,差点失去生命,到后期《艺术家在场》中安静地凝视观众,完成了从“伤害自己”到“治愈他人”的转变。当观众在她的注视下流泪时,性别差异在人类共有的孤独体验中消失了。翟永明的诗歌创作历程也是一个很好的例子。早期的《女人》(1984)用黑夜意识打破父权话语的主导,中期的《咖啡馆之歌》把个人故事融入城市化进程,用咖啡馆里女性的困境隐喻现代人的异化,晚年的《剪刀手的对话》直接探讨技术伦理问题,实现了从女性独白到思考人类现状的转变。

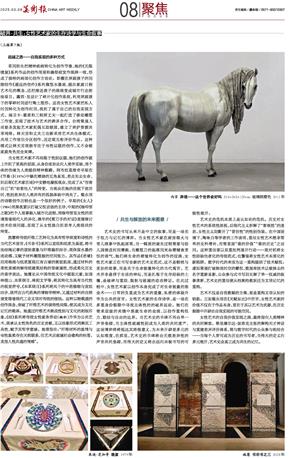

施慧将传统纤维工艺转化为具有哲学深度和诗性的当代艺术语言。《书非书》系列以宣纸和纸浆为基底,将书法结绳记事的原始意象与纤维编织结合,既保留水墨的流动感,又赋予材料雕塑般的空间张力。其作品《老墙》则用棉线与纸浆复现江南古墙的斑驳肌理,通过材料的柔性质感消解传统建筑结构的坚硬属性,形成柔化历史的美学表达。她擅长从中国传统文化中提取元素,如园林假山、本草纲目、碑刻文字等,将其转化为具有当代性的视觉符号。《本草纲目》系列将风干的中药植物与宣纸结合,既呼应古代药典的博物学精神,又通过材料的自然衰变隐喻现代工业文明对传统的侵蚀。这种以物载道的创作理念,突破了纤维艺术的装饰性局限,使其成为文化记忆的载体。她通过纤维艺术挑战性别与文化的刻板印象。《结》系列将传统女性家务劳动(编织)升华为公共艺术,既承认女性角色的历史贡献,又以抽象形式消解其工具性,赋予其哲学意涵。她曾指出:“纤维材料的温情与母性温柔存在天然联系,但艺术应超越社会建构的标签,直指人性共通的情感”。

/ 共生与解放的未来图景 /

艺术史的书写从来不是中立的叙事,而是一场关于权力与记忆的博弈。当女性艺术家在厨房烟火与育儿琐事中执起画笔,当一幅画的诞生过程需要与幼儿园接送时间赛跑,当雕塑刀的起落间夹杂着辅食烹饪的香气,她们将生命的褶皱转化为创作的纹路,女性艺术家正在书写全新的艺术史范式,这不是牺牲与妥协的故事,而是关于生命能量转化的当代寓言。艺术并非悬浮于生活的神坛,而是扎根于生存经验的土壤,是破碎与重组、限制与超越的动态辩证。在此过程中,女性艺术家以创作本身完成了对生命能量的炼金术——日常的负重成为艺术的重量,私密的体验升华为公共的宣言。女性艺术家的生存诗学,是一场在多重身份裂隙中寻找主体性的的破界运动。她们在需求层级的夹缝中炼就生命的金线,以创作重构权力、联结与自由的边界。当艺术史的丰碑不再由单一声音垒砌,当主体性超越性别成为人类的共同遗产,这场博弈终将抵达其终极意义,为未来开辟更多元的认知维度,在那里,艺术史的丰碑将由无数差异性的声音共同垒砌,而伟大的定义将永远向未被书写的可能性敞开。

艺术史的危机本质上是认知论的危机。历史对女性艺术的系统性忽视,后现代主义拆解了“客观性”的迷思,女性主义则撕开了“普世性”的性别伪装。在中国语境下,陶咏白等学者的工作表明,重估女性艺术绝非简单的史料增补,而需直面“谁的价值”“谁的历史”之诘问。这种重估要以双重批判展开行动——既对抗将女性经验他者化的传统范式,也警惕将女性艺术本质化的新陷阱。数字时代的来临为这一重构提供了技术赋权:虚拟策展打破物理时空的霸权,数据库技术让被抹去的名字重新显影,公众参与式书写则瓦解了单一权威的叙事垄断,艺术史的重估便从档案抢救跃迁为文明记忆的重构。

艺术不仅是自我救赎的方案,更是重构文明认知的钥匙。正如翟永明在《天赋如此》中所言,女性艺术家的价值不仅在于作品本身,更在于其以艺术为武器,在历史裂隙中开辟出自我实现的可能空间。

女性艺术的自我价值实现之路,最终指向人类精神的共同解放。格里塞尔达·波洛克主张的解构天才神话与重建差异评价体系,需与数字时代的公众参与相结合——当每个人皆可成为历史的书写者,当伟大的定义向多元敞开,艺术史会真正成为共生的记忆。