我所认识和接触的陈逸飞是崇尚英雄时代的陈逸飞,是对英雄的崇尚和创作使我们走到一起来的。他对军事和革命历史题材的处理,从《黄河颂》、《红旗》到《人民解放军占领总统府》,有一个共同的特点:都是纪念碑式的构图,无论画面是抒情的(如《黄河颂》),还是写实的(如:《红旗》姊妹作和《占领总统府》)。在我们合作的三联画中,《不朽的青春》仍是纪念碑式的构图,然而陈逸飞创作的纪念碑式构图里面的人物动作模式却非常生活化和自然,与“四人帮”时期的帮气作品有着非常明显的区别。

第二个特点就是以极其扎实的素描基本功来作为创作的后座力。除了立体感的表观外,光影、黑白的安排、对细节的强化、虚实的处理非常到位,尤其对与真人等比例的人物刻画细节充实,气质个性十分鲜明,而且还能学习到前苏联现实主义油画艺术的长处,即抓住典型形象(《红旗》和《黄河颂》便是明显的例子)。

第三个特点是其作品的震撼力,其实作品的震撼力是作品综合各方面因素的总和,这和作品篇幅、构图、构思、细节刻画、画面处理等等均有着不可分割的联系。论作品震撼力,要算《占领总统府》,只要你能站在这幅画之前,那我可以说作品产生极其巨大的震撼力是没有其他作品可以比拟的。

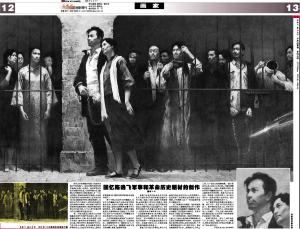

在这里我想重点谈陈逸飞与我合作的《刑场上的婚礼》三联画,由于历史的原因,这幅整体的作品一搁就是29年,只是合作完成了边上一幅《寒凝大地》(中国美术馆藏),陈逸飞就游学美国。

陈逸飞在赴美前还是念念不忘我们共同创作的《不朽的青春》这幅作品的小稿。他担心地说:这幅作品难度很高,还得拼精力、拼时间、拼毅力,克服许多难关之后才能完成,然后问我在他赴美之后能否独立完成此幅作品。当时我将这幅作品的希望完全寄托在他身上,他突然将此作要我来完成,无疑我一点思想准备都没有,我只能说,视今后的情况而定吧。想不到“视今后的情况而定”这句话要到29年后才有一个初步的结果——即这幅画的素描作品问世。在陈逸飞逝世之后,无疑画这幅画的责任就落在我的身上。

陈逸飞在与我合作期间,我们十分重视寻找适合担任男女主角的模特儿,直至我第三次找到合适的模特儿他才满意,并为模特儿画了一张油画棒肖像作品赠送对方。

对于次要角色的挑选,他采取就地取材的办法,从雕塑组的章永浩(上海外滩的陈毅像是他雕塑的)到摄影的小顾,从油雕室门房间到图书资料室,许多同事成为了陈逸飞画中的模特儿。

对于构草图的我,他会时常给我出主意,由于他对女性的特点观察细微,说女性有习惯性提裙子的动作,说这会加强女性的特点和美,还说女性走路,千万不要将脚画成外八字(这样不美)。我对他意图体现不出时,他便亲自上马改上几笔。由于他对女性观察细微,一般由我画男主角,而画女主角归他。在整体调整时他确实是一个高手,把握得非常好,把许多细节均藏到黑暗中去。对女牢中的主要难友的手的安排,陈逸飞认为无奈也是一种态度,主张将手放下,这正好与男牢中一位难友手放下成为呼应。然而又有不同变化,奥妙就在其中了。

由于解放军画报需要这张素描小稿,我们只用一周至10天的时间便完成了。想不到的是发表之后,许多同行以为这是一幅很大的作品,虽然是像画报大小的稿子,可是主要人物的细部,我们都涉及到,在实在难下笔的细部我们甚至动用了放大镜。

陈逸飞谢世快一周年了,我们相处几年,岁月难忘。陈逸飞的才气、人格魅力,特别是他对祖国、对事业的执着,成为了我永远的记忆。

作者电话:021-64789497