|

|

|

|

2008年6月28日 |

|

||

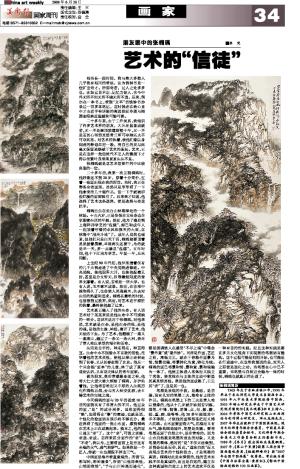

| 朋友眼中的张桐瑀 艺术的“信徒” ■张 凭 |

| 相当长一段时间,我与绝大多数人几乎抱有相同的看法,认为钱钟书是一位旷世奇才。所谓奇者,过人之处多多也。比如过目不忘、记忆力惊人、古今中外无所不知无所不晓无所不通。后来,偶尔在一本书上,看到“文革”前钱钟书抄录过一百多本笔记,这时钱老在我心目中才由近乎神话般的高远然而冷漠与隔膜变得亲近温暖和可触可摸。 二十多年来,由于工作关系,我结识了许多艺术界的朋友,大凡有显著成就者,无一不是摩顶放踵面壁十年,无一不是苦其心智劳其筋骨三军可夺帅匹夫不可夺其志。对艺术的执着,使他们像以身饲虎的释迦牟尼一般,将自己的灵与肉毫无保留地祭献于艺术的圣坛。艺术,正是在这样一批信徒代不乏人的簇拥下才得以枝繁叶茂硕果累累生生不息。 张桐瑀就是这艺术信徒行列中比较典型的一位。 二十多年前,我第一次见到桐瑀时,他好像还不到20岁,穿着十分简朴,扛着一卷画出现在我的面前。当时,我正在筹备全省画展,虽然只是草草看了一下他拿来的几十幅作品,但一下子就被那些烂漫的画面吸引了。后来我才知道,他选择了艺术这条道路,便是选择与命运抗争。 桐瑀出生在长白山林海深处的一个林场。十五六岁,正是依偎在父母身边尽享甜蜜生活的年龄。然而,他为了凑足到上海拜师学艺的“盘缠”,却已和成年人一起顶着呼啸的北风和弥天的大雪,在林海中“战天斗地”了。成年人虽然也喊累,但他们只是白天干活,桐瑀却要顶着星星披着晨霜,早晚两头还要干,为的就是早一天,多一点凑足“盘缠”。五年时间,他十下江南为学艺。年复一年,从未间断。 上世纪90年代初,他怀里揣着仅有的几千元钱走进了中央美院进修班。中央美院,使他眼界大开,也使他捉襟见肘,甚至是分文皆无,仅靠最低限度的营养支撑着。有人说,苦难是一所大学。也有人说,玉不琢不成器。然而,在苦难中浸泡得久了,也会使人灵魂麻木,失去对生活的热望和追求。桐瑀在最难的时候,也曾想到过放弃,然而,对艺术近乎痴狂的执着,最终使他挺了过来。 艺术真正融入了他的生命。有人说艺术对于某某来说是他生命中不可或缺的一部分。这话不适用于张桐瑀。对他来说,艺术就是生命,是他生命的根,是他的魂,是他的血脉、神经,离开了艺术,他无法活下去。为了艺术,他翻越了一座又一座高山,趟过了一条又一条大河,尝尽了常人难以承受的艰辛和苦难。 生活是公平的,种瓜得瓜,种豆得豆。生命中永不服输永不言败的韧性,托举着他的艺术灵性,使他从深山老林走到了长春,又从长春走到了北京。他从一个只会描“画本”的儿童,终于成了既有理论认识,又有功夫体认的青年画家。 做为朋友,我非常感激命运之神,他将大仁大爱大慈大悯给了桐瑀,并护佑着他,让他将苦难而又丰厚的人生阅历化作满纸云烟,去与古人神交优游,去日臻艺术的完境之境。 今天桐瑀的画与20年前甚或10年前的画确实有了非常大的不同。他过去的画,“是”的成分居多,虽然画得很“熟”,但看得出“摹”的痕迹,也就是说,个性化的绘画语言展示尚不够充分。最近我看了他画的一批山水画,感到桐瑀在艺术上正在成熟起来。换言之,他的画日益见“老”了。这个“老”,可谓之老辣、老道、老成。怎样来区分画作的“老”与“不老”,我以为,主要看画面上是否还有未褪的火气、盛气和骄气。如果你是一个匠人,你就一生也摆脱不掉这三气。 中国画是格外看重意境的。所谓“以形写神,形神兼备”,所谓“山性即我性,山情即我情”,“予与山川神遇而迹化”,都是强调使人在感受“不尽之境”中领会“景外意”或“意外妙”。同样是作画,艺匠之别,高低立见,就在于你能否画景为情,情景交融,将景转化为意,转化为境。桐瑀的画已将景和情、景和意、景和境融为一体了,他使主体进入客体而又独立于客体,使客体在与主体的互动中彰显其真其情其性。我说他的画成熟了,日见其“老”了,这是其一也。 笔墨是表现的手段,是基础,是前提,没有扎实的笔墨工夫,绝难有上佳的作品。桐瑀在笔墨上下的工夫是常人难以想像的,他从十几岁就开始刻苦训练,圆笔、中锋、侧锋、逆锋、点、勾、皴、擦、轻、重、疾、徐等等,他20多年浸淫其中手不停挥,才使他的画浑然苍茫而又博大沉雄。山水画要画得大气,沉稳而又有生气,除构图造境外,笔墨是关键。要将笔墨还原于自然之中,是非常难的。因为山水自然既是笔墨所表达的对象,又是笔墨的载体,绝对的“是”不仅无法做到,反到会似是而非,因此,“道法自然”而又表现出艺术的个性和张力,才是笔墨的真谛。桐瑀对此是有深悟的,他的艺术实践不仅是真诚的,而且是自觉的,建立在这种真诚和自觉之上的艺术追求不仅是一种有目的的实践,而且这种实践是要在多元文化视角下实现新的笔墨语言建构。这个过程可能是刚刚开始,也可能是在行进途中,在这里我想说的是,究天人之际便是造化之功,当笔墨在心中已不重要,当笔墨与自然完全融为一体的时候,桐瑀也就真正的出道了。 |

|

收藏 打印 推荐 朗读 评论 更多功能 |