“蓝桥”琵琶

“蓝桥”琵琶

|

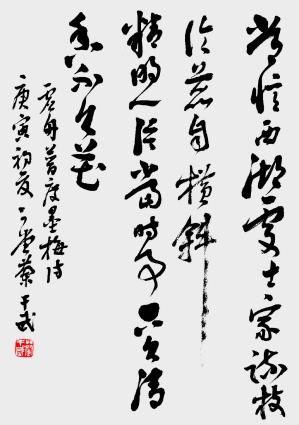

| 兰干武 书法 |

干武兄10年前出过一本随笔集,书名很别致,叫《隔岸琵琶》。我已经浏览了好几遍,连序言后记都没放过,仍意犹未尽,有时还会从书柜抽出来翻翻,似乎盼望书搁久了就会长出几篇新文章来似的。几次碰到干武兄,我都要问这个书名的深层含义,谈论书中叙述的质朴无华的故事,以及同样质朴无华而凝练简洁的文字。

干武兄本质是文人,是文人,就容易惺惺相惜,意气相通。干武兄曾经是一位文学青年,就如同我当年也曾经是文学青年一样。二三十年前,爱好文学是一件纯真美好、充满梦想的事情。那时,即使已经发表了不少作品,是绝不会自称作家的,“文学青年”四个字已经足以让人陶醉,不像现在的书法爱好者动不动以书法家自居。就这样谦逊沉静地在文学的小径上走着走着,不知不觉走上了书法的“岔道”,以为迷了路,以为读了那么多书、爬了那么多“格子”都变成无用功,实则歪打正着,殊途同归,命运如此安排,是大有用意的。看了干武兄的书法,我深深觉得,他有如此“墨韵”,与厚实的“文功”积累是密切相关的。 有了“文功”,有了“墨韵”,他身上具有浓浓的书卷气,也就是顺理成章的事了。

干武兄曾经是一位桥梁建设技术人员,为建大桥走南闯北。“隔岸琵琶”的意象,就来自于他在九江建桥时遥望浔阳江头的幽眇情思。第一次和他见面时,我曾惊诧地问:“你为何转行啊?造桥不是很好吗?”这样的发问,只能出自于单纯的“文学青年”之口。记得他当时的回答有点期期艾艾,以致我早已忘却了他当时拼命解释的理由。现在知道,其实人生是不需要理由的,而且,从本质上说他依然在“建桥”。他虽然早已和那支曾经朝夕相处的建桥大军惜别,而成为中国书法界第一大报《书法报》的执行主编,我以为他现在仍是一名“桥工”,在建书法教育、书法普及之桥,在建和书法家、书法批评家以及广大读者沟通之桥。他本姓蓝,曾为重修蓝氏族谱写过典雅蕴藉的序文,后来可能因为贪图笔画简单而习惯于用“兰”,因而,我在动笔写这篇文章时,突然想到了两个字:“蓝桥”——蓝氏之桥,也不失为一个动听的令人遐想的名字啊!

当年,他踯躅于浔阳江头对岸,寻思是否越江而过,去寻访白乐天遗迹、琵琶女遗韵。寻思了半天,最后没有去,他决定“随时随地或欢悦或忧郁地弹弄自己的‘琵琶’”。也许他是对的,枫叶荻花,江月茫茫,那是千载才子佳人的琵琶,他们用“相逢何必曾相识”为琵琶注入了全新的内涵,从此,相逢相识、相近相通、相知相交、相亲相爱者,纵然从未涉足浔阳江头,只要有了自己的“琵琶”,只要能领悟别人的“琵琶”,就能心有灵犀一点通。瑶琴和琵琶,都成了知音的别名。

这些年来,干武兄一直弹着自己的“琵琶”。

他用“鉄肩道义”弹着他的“琵琶”。《书法报》以敢于发表言论著称,而言论恰恰是一张报纸的生命力所在。我也曾主编过报纸,知道作为社会公器的报纸理应仗义执言、主持公道,但更知道在当今社会要做到这一点是不容易的,作为主编需要有胆有识。这些年来有那么多作者在《书法报》开辟专栏,自由地发表言论,其中不乏观点尖锐、言辞激烈者,但《书法报》都能兼容并蓄,这一点实在难能可贵。可见从舟恒划社长、干武兄到整个《书法报》团队,都秉承了“铁肩担道义,辣手著文章”的优良传统,非“文人办报”,不能及此也。《书法报》弹出的一阵阵“琵琶声”,引起了多少读者的共鸣!

他用“篆隶楷草”弹着他的“琵琶”。评价一位书法家四体皆能,是一件比较犯忌的事情,一则已经用滥用俗,二则常常名不副实。但我不得不说,干武兄在篆隶楷草诸体上确实是下过很深功夫的。章草古朴老辣而不失灵动,隶书稚拙凝重而时或顾盼生姿,或许是我自己多写行草的缘故,我对干武兄的行草书尤为关注,觉得他的行草有扎实的篆隶、章草功夫打底,用笔厚重简洁,使转有致,得心应手,能游刃有余地舒展胸襟,文气馥郁。其墨韵,不啻袅袅琵琶之声,让人为之陶醉。

他马不停蹄奔走四方弹着他的“琵琶”。他编务繁忙,但“一线访谈”采访名家时,常可看到他亲手操刀。“市县平台”走进某地时,常可看到他的身影。他指点江山评点着各地书法家、书法爱好者的作品,毫不吝啬地播撒着他的“琵琶之音”,播种机般播撒着对书法的热情。以书会友,肯定有不少知音,为他的“琵琶之音”所动。其他地方我不知道,我的家乡,是有他的“铁杆粉丝”的。那一次,我陪他走进我的家乡诸暨,走进我的老家斯宅,在参观百年名校斯民小学时,我对他说:“这所学校的原校名是康有为写的,现校名是邵华泽写的;原校训是沈曾植写的,现校训是刘江写的,可堂先生到此,可否留下墨宝?”干武兄闻言,慨然允诺写字,校长大喜,立马铺毡研墨,干武兄挥毫写就一幅四尺整张书法,“树人铸魂”四个大字,力透纸背。我对校长说:“请蓝主编带回去盖了章再寄回来吧!”干武兄却笑呵呵地说:“我带了一枚印章。”说罢,果然出人意料地从腰间解下一枚印章,认真地钤上,众人见了,为之鼓掌喝彩。校长非常珍视这件墨宝,不久就做好镜框悬挂于校史陈列室,并挂到了学校网站上。后来每当我陪友人前去,他时不时会冷不丁隆重介绍:“我们学校有《书法报》蓝主编的墨宝呢!”我心想,如果干武兄听到,其感动,当不亚于泪濡司马青衫也。文人所求何为?难道还不是求得“天下谁人不识君”吗?

干武兄又一本作品集要问世了,距离《隔岸琵琶》正好10年。10年修练,其功夫更上层楼自不待言。这次不再“隔岸”了,应该走近些,再走近些,或者就在桥上——“蓝桥”之上,弹一曲心中的“琵琶”。

他在桥上弹“琵琶”,听“琵琶”人在四面八方看他。桥上桥下,皆风景也。

在遥远的平闲堂,抑或在古风犹存的南宋都城遗址玉皇山下,干武兄,我会静静倾听,静静凝望的。