盘点历史 纵论古今

—— 二十集电视系列讲座《中国历代书法大师——影响中国书法发展的二十位历史人物》

中国人民大学艺术学院郑晓华教授主讲,中国人民大学出版社出版

|

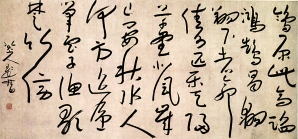

| 朱耷 行书题画诗(故宫)彩 |

|

|

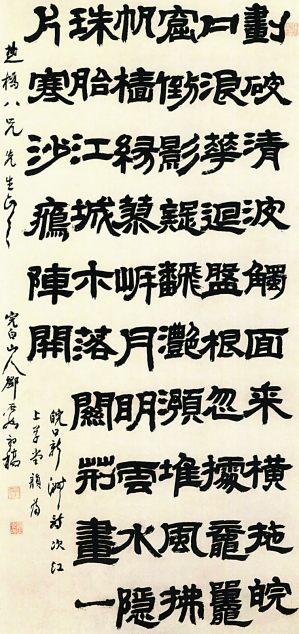

| 吴昌硕 篆书轴 |

盘点历史 纵论古今

—— 二十集电视系列讲座《中国历代书法大师——影响中国书法发展的二十位历史人物》

中国人民大学艺术学院郑晓华教授主讲,中国人民大学出版社出版

(上接第67版)

18、罗纨不御何伤国色——清代大书法家八大山人

八大山人是中国美术史上写意花鸟巨匠,他的风格卓异的水墨出于孤傲积懑,具有惊世骇俗的孤寒之美,在历史上几乎是破空而来,前无古人后无来者,为同时代画家所瞠目。同样出于其内在胶着着亡国之痛的伤痛心灵,他的书法卸尽铅华,听任一根质朴无华而风骨内含的劲线,倔强地延伸悠游盘旋在黑白交织的翰墨生命高空,展示出深沉的生命伤痛和无可慰藉的无奈孤独。书法的点线,汉字的形体造型,在这里又一次接受艺术就性灵的洗礼和锤炼,其不平凡意义再一次得到升华。在中国书法史通向彼岸的狭窄道路上,又一块历史丰碑被竖起,上面刻着:八大山人。

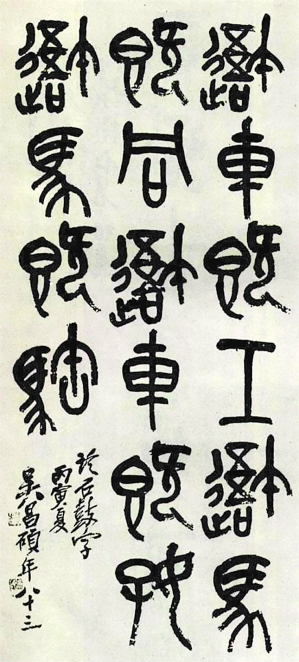

19、布衣从此傲王侯——清代大书法家邓石如

邓石如 隶书七言诗(故宫)彩

邓石如是清代碑学的先驱,中晚清碑学运动的奠基人。他也是中国书法史上为数不多的以布衣身份、全凭自己艺术傲立书坛的大书法家。邓石如在艺术上全面,篆、隶、真、行、草诸体皆精,尤其隶书、真书、行书、篆书、篆刻,在广泛学习民间书法的基础上,变化出新,形成了鲜明的个性。拓展了书法的笔法。而作为职业书法家、篆刻家,他的成功也突破了历史上艺术对政治的依附——非达官显宦其书不贵的非学术痼习,为艺术、学术的良性发展点燃了引航灯。

20、自我作古空群雄——近代大书法家吴昌硕

吴昌硕是中国近代书画大师,诗、书、画、印四绝。他的写意花鸟在近代画坛拥有很高地位,为海派重镇。他的篆刻在大胆吸收秦汉民间刻石资料的基础上,天机独造,印风浑厚雄放,将清中期以来的篆刻艺术世俗化倾向推向一个新高峰。他的书法,不蹈前人轨辙,出古而开新,任情率意,笔墨烂漫老成,尤其是以斜势、破峰作石鼓大篆,气势浑莽,开篆书新气象,有发韧启源之功。其行书用笔率情,笔势翻飞,波澜天成,气势凌厉,亦于二王、唐宋畦町之外,更开法门。

结语:五点历史启示

通过前面对二十位大师的艺术生涯的回顾,我们可以总结这么几点:

第一,艺术它有社会的标准,有历史的标准。社会的标准就是我们时人、当事人、现在的人对于艺术家的评价;历史的标准,就是经过几百年,经过历史淘汰,历史到底会给它多高的地位。我们纵观艺术的发展,有的人在当代的时候,可能名声很大,但是你把他放在历史的长河里,拿历史的尺度一量,这个人就只是昙花一现,根本不行。这就说明历史标准和社会标准有时候是会错位的。其实在当代也是这样:有的时候你可能接触一书家,名声震天,影响非常大,但是如果你把他的作品放到书法史上排一排看一看,他继承了哪些东西,他开创了哪些东西,他的技术达到什么高度,他个性化的语言是不是形成一个体系,他的语言体系在学界是不是获得认可。这一比你就会发现,这个人原来并不怎么行,他几乎没有什么创造,应该说也许就是一个二三流书家。所以无论是历史还是当代,都存在这样的现象,就是社会标准和历史标准的错位。因此我们说书法史的标准,“历史标准”是铁铸的,它千年不变,是唯一的标准。这个标准是什么,就是要有真才实学。所谓的“真才实学”,就是对书法艺术本质的理解,对书法艺术规律的掌握,对书法艺术研究的深度、开拓的广度,形成独特语言的系统性,以及它所达到的艺术语言的难度和高度。我觉得这是构成书法家能不能在历史上成为一位大师的一个基本条件。这个标准是铁铸的。社会标准,即我们当下时人的评判、好恶,这个标准是草做的,经不起风吹浪打,时代一久远,它可能就会瓦解。所以学书法,要向铁铸的历史标准靠近,这样才能够避免浪费生命。我们现在列举的20位书法家,都是真才实学的,他们当中有高官,有平民,有英雄,也有懦夫。英雄面临国家危难,大义凛然,英勇就义;懦夫,贰臣,在“生也我所欲”、“义也我所欲”冲突的时候,舍义求生,投降了。平民和高官,英雄和懦夫,由于他们在艺术上有一个共同的“真才实学”这样一个基础,所以他们在历史上就有机会站到了一起:平民和高官站到了一起,英雄和懦夫站到了一起。为什么?因为历史只肯定那些有真才实学的人。因此,我觉得总结我们这二十位大师他们在历史上的影响,他们一生的艺术,我们要确立这样一个信念,就是我们应该向有真才实学的大师靠近。这是历史给我们的第一个启示。

第二,我觉得艺术有高低,人品有高下。艺术的高低、艺术水平的高低,是一把尺度;人品的高下,又是另外一把尺度。这两把尺度是不会互相替代的。历史不会用人品的尺度来代替艺术的尺度,比如说这个人是个大好人,是个大英雄,他是一个大德君子,因此就说他是“书圣”,他的书法就是高水平。同理,历史也不会用艺术的尺度来代替道德人品尺度。比如说这个人水平很高,所以他阴险毒辣干什么都可以,这是不行的。其实这两个尺度两边各管各的,泾渭分明。历史老人会把账分得很清楚,你哪边都得算清楚。

我们在讲到董其昌的时候,“为贤者讳”,没有提董其昌人格上的问题。董其昌出生于清寒家庭,做了大官以后,他在松江、在华亭广置田产,强占民女,激起民愤,引起民众暴动,把他家都给砸了。贴大字报,大家一起砸他家的大院,激起了民变,最后是官府出面,弹压了民变,这是不可抹去的事实。所以,董其昌在艺术上,其绘画书法有很高成就。他在学术上《画禅室随笔》也有很高成就,超越了同时代的人,历史对于他的艺术成就给予了恰当的肯定。但是历史也没有遗忘他在江南为非作歹这些事情,都一一给他记在了史书上。这说明,艺术家、艺术大师,艺术上要非常努力,要努力攀登高峰,但同时也要修身,注意提高品行修养。要做到既是艺术大师,同时是人格大师,两者都完美,才是一个完美的伟大的艺术家。有缺陷的艺术大师,我们不能说他不是艺术大师,但是有缺陷的艺术大师,就是有缺陷的艺术大师,在历史上不会因为他有“艺术大师”的光环,人们就会“遗忘”他人格上的污点或缺陷。因为他人格有污点,有缺陷,那么这个艺术大师就属于半残废,他不是一个完整的艺术大师的形象。所以只有艺术和人格完美统一,这样的大师才是完整的艺术大师,才是万众景仰的艺术大师。所以我们追求艺术,既要艺术上攀登高峰,又要提高自己的修养,这是历史给我们的第二个启示。

第三,我们讲到的这二十位大师,他们都是开创性的,他们都是因为在艺术上的开拓性的贡献而登上大师的宝座,没有一个是因循守旧,完全照抄古人而成为大师的。所以从这里面我们可以总结出一个经验,就是艺术家不能因循守旧,思想一定要解放。因循守旧就等于说判了自己艺术的死刑,你就与大师无缘。所以,无论历史上还是当代,有一些好心的专家学者,强调你必须学习谁谁谁,一步都不能离开古人,这样的观点看起来好像是正确的,其实是很危险的。你学习王羲之,一步都不要离开,能成为王羲之第二就了不得了。当然这个话没有错。但是一个国家艺术的发展,不能靠“王羲之第二”来接续,而要靠具有历史开拓性的“王羲之第一”,不断创造新的艺术样式,从而形成艺术连绵不断发展的历史链条。只有这样,一个国家、一个民族的艺术才不断往前发展。所以,如果说你想在艺术上有所成就,对此应该有非常清醒的认识。要记住:只有开创才有希望,才有可能成大事业。这是历史给我们的第三个启示。

第四,我觉得,我们强调开创,二十位大师都是开创性的,但是又要回过头来说二十位大师都不是胡涂乱抹去开创,随心所欲、任意妄为地开创。他们都是在精心地研究传统、前人的精华的基础上,摸索艺术创作的规律,从而形成自己的开拓性的艺术个性。因此我们学习艺术,学习已有的经典艺术,是一个必要的功课,必须老老实实做经典的学生。这个过程不能忽略。如果没有过程,等于说你没有走上一条通向艺术的桥梁。所以,不能历史虚无主义地认为,我要创新,就和过去一切划清界限,什么都不学。当前,有这样的艺术家,会蛊惑艺术爱好者说,你学王羲之干什么,你学唐人的干嘛,一笔都不要学。其实学习经典是必要的,你学到一定的高度,掌握了技术以后,你再把他们全扔开,就像董其昌说的,“拆肉还父,剔骨还母”,留下一个精神,新的面目、形象就树立起来了。你在前期如果不学经典,不向经典靠近,你怎么取得基本的语言技术呢?所以,不同阶段有不同要求,我们不能把初级阶段否定了,把高级阶段的问题和要求拿到初级阶段。如果这样的话,就会误人子弟了。所以千万不能有历史虚无主义的态度,认为我要有个性,我要创造,就可以扔开古人,可以像卫夫人《笔阵图》里面所批评的那样“任笔为体,聚墨成形”。像孙过庭在书谱里面所批评的那样: “手迷挥运之礼,心昏拟效之方”,都不知道怎么写,怎么学,糊涂乱抹,自认为是个性化的艺术,这样的话你可能就是为历史增加一堆垃圾。所以这个教训也是非常深刻的。

第五,总结最后一点,中国的书法可以说是貌似简单,实际上它不简单。貌似简单,它就是写字,就是拿毛笔写汉字,汉字谁不会写,我们通过二十位大师的分析,可以看得出来,它其实在貌似简单的背后,隐藏着复杂的精神世界。中国的书法可以说是千百年来中国知识群体在笔墨、抽象的笔墨形象世界,以汉字为依托,在抽象的汉字笔墨世界里面摸索建构起来的一个内涵非常丰富的、千姿万态的精神世界;它是一代一代的钟情书法的知识群体、精英,竭尽一生心智而去精心构筑的一个非常华美的、又是比较隐晦的中国知识分子心灵的一个精神图式。透过它,我们看苏轼的,看黄庭坚的,看徐渭的,看王铎的,看傅山的,我们透过他们充满个性的笔墨,可以窥见他们一生所经历的内在的丰富而有曲折的审美精神世界。所以如果要了解中国文化,要了解中国知识精英的心灵轨迹,那我们就不能不研究书法。同样,如果我们要了解中国文化而不去研究书法的话,那就缺了很大一块。当然书法艺术,篆、隶、楷、行、草各体,它用简单的毛笔,用简单的一本字帖,简单的一个砚台,就可以随时随地进行艺术的学习,进行艺术的创作。一笔在手,可以像张旭那样,看到“山水崖谷”、“鸟兽虫鱼”、“风雨雷霆”、“歌舞战斗”,心有所动都可以“一寓于书”,也实在是一种,我觉得是一种非常方便的,可以陶冶人的心灵的艺术。不像学习音乐要有乐器,不像学习绘画要有一大堆的颜色,也不像学习舞蹈,你的童子功要好,学书法什么时候都可以学。所以我们应该很庆幸,我们的先民有这样一个智慧,把我们生活当中很平凡的、实用的文字的书写行为,最后发展开拓为这样一种具有这么深层内涵的,既有表现性、抒情性,又具有实用性的心灵艺术,这样一种具有大众普及的这种适应性的心灵艺术。那我们作为书法艺术的工作者,我很高兴有机会向大家介绍我们历史上的书法大师,带大家做一个中国书法的艺术之旅。我非常希望,我们有更多的朋友通过我们这样的艺术之旅,通过我们这样一个窥视历史上最有成就的书法大师的丰富多彩的传奇般的人生的讲座,能够激发大家对于我们中国这样一种杰出的本民族的本土艺术的兴趣,有更多的朋友们能够加入到我们学习书法、了解书法的队伍中来。

(二十集电视系列讲座《中国历代书法大师——影响中国书法发展的二十位历史人物》,中国人民大学艺术学院郑晓华教授主讲,中国人民大学出版社出版。联系人:中国人民大学艺术学院东方艺术研究所张老师。电话:010-62513824手机13488795148)