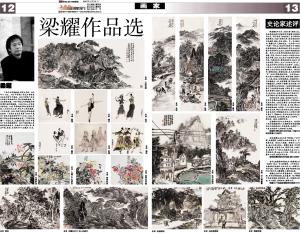

史论家述评

观梁耀近年之作,力道日厚、韵味已显。在动态性地进行传统语言的借鉴与转换使用之间,“君子豹变”似地形成了自己鲜明的风格特征:不急于标新立异,务追每张画的内在韵律、韵味、文采、神采。可一言以蔽之曰:梁耀之画,气韵初成也。也许有人以为“气韵”一词太玄,但其作为国画中不可避免的重要观念及主要评判标准,实际上也是无数古今宗师毕生之追求。细思中国的绘画发展,受今人关注更多的是绘画本体的充实、拓展、完善,而对古人由迹入心的努力往往深究不够,其实,这正是古人绘画的气韵之所在。气韵这东西,董其昌说是生而知之,非力求所得。实际上,这个“生而知之”的“生”,正是在对创作生命的生长过程中, 由迹入心再由心入画的生命成长之概括。梁耀正是重视了这方面的认真思索与践行,观其近作,有律动涌注,有韵味往复,这正是他重视“生”而后又能善悟的回报。 正为其如此,他才能以气韵统其笔墨,领其思路,能将山水、人物、花鸟三者贯通笔法;且能融诗文、书法题跋为一体,放笔取像、随手轻松写来而意蕴迭出。这说明了梁耀从更长远深广的认识范围对认识结论和一切相对短暂的现象作了全面思考与把握,并将之置于一个能使矛盾转化为植入自我心田的艺术形态之内,来去自如、从容自信地表述于画面之中,达到“取象不惑”的国画初始与终极目标。

面对他的画,我想:这条路子走对了。其学术背景和知识储备是具一定厚度的,是成体系的,主要是在修为、治学过程中相对精确地号准了三条正脉:自王维、董巨以来的绘画法脉、自钟张、二王以来的书法法脉和自庄周、李杜以来的诗文法脉。画家在自身先天的才情禀赋和后天人生阅历之特定条件下,掌握知识、学问而后能升华为认识,深思熟虑,成竹在胸,然后心定神闲,一挥而就。绘画,是精神文明。

在梁耀的作品与生命状态中,我看到了他对笔墨精神和人文精神的确有着清醒的认识和执著追求,是真国画;也看到了一个真正的国画“大师胚型”之初现。

陈绶祥(著名美术史评论家、中国艺术研究院博士生导师)

余观梁耀先生《云涌千峰图》,千岩万壑,云蒸霞蔚,如顾虎头之游山阴道上。其笔墨生动,有宋元人遗意,有现代人之气息,诚山水画大观也。梁耀少喜画,长而得名家指教,后留学日本,眼界开阔,心胸不俗。复游历于广西及江南塞北之名山大川,外师造化,得山地山川之助,中得心源,更藉文心之资,落笔非同凡俗。

陈传席(著名美术史评论家、博士生导师)

昔年太极拳恩师曾指点在下练拳要打出“太极味”,味之一字,包孕颇多。凡中国艺文,无意味则无民族性、无本土性、无一种难言之文化气质。我常以之看画,觉有中国画味之画作也日渐少见,味寡意薄,不堪回味品尝。

梁耀先生画作从笔墨意味出,有质拙趣,用书法骨线造型,是写意画!他于繁缛中求跌宕意趣,笔笔相生,有一种铺排之律动,令人佩服,值得玩味,难得之作。

梅墨生(中国国家画院理论部副主任)