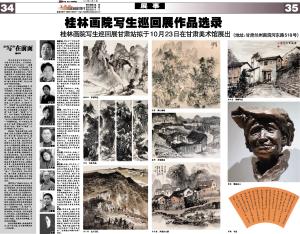

“写”在前面

■秦晖

写生并非西方专有的方式,中国古代早已有之。五代荆浩,“隐居于太行山之洪谷……尝携笔写生数万本。”元代黄公望,“皮袋中置描笔在内,或于好景处,见树有怪异,便当模写记之。”明代王履登华山“以纸笔自随,遇胜则貌”,作华山图40幅,提出“庶免马首之络”的重要见解,到清代石涛的“搜尽奇峰打草稿”,写生已经成为中国画的传统。

但是,在中国绘画思想中,写生远不及“外师造化”来得深刻。“外师造化,中得心源”是自然与艺术的关系,也是客观与主观、外顾与内视、存在与修得的关系。“外师造化”,体会、感悟,用心;“中得心源”,熔铸、提炼,靠心。所以,“夫画者,从于心者也”,古人称为“心印”。范宽曾“居山林间常危坐终日,纵目四顾,以求其趣,虽雪月之际,必徊徘凝览,以发幽思”。“幽思”正是“四顾”、“凝览”之“心印”。所以“师造化”不是简单地对景找型,不是片面地涂写描摹,是“山川与予神遇而迹化”的“天人合一”的精神沟通。而“心怀成见,视而不见”则是“神遇而迹化”之大碍,放下成见、“澄怀”以“观道”,才是“师造化”之不二法门。

荆浩说,“观者先看气象,后辨清浊,定宾主之朝揖,列群峰之威仪”,所以“看”法决定“画”法,有不同之“看”法,便有不同之“画”法。山水画之写生,意在拟写自然造化之生生气象,亦在抒写画者内心之蓬勃情境,强调生活、生气、生意、生机之意,得求临境、新鲜、激情、灵动之趣,生活感、现场感、灵动感、新鲜感、情趣感是山水画写生的要旨。写生与画斋造图偏重修炼、着意制作不同,不怕写得“生”,只怕写得“熟”,写生不能成为用最顺手的办法、最惯性的审美、复制最熟练图式的游戏。田野写生如与画斋制图无异,即入写生之缪矣。“采十”终为“炼一”,写生为创作,写生即创作。除了描画,更需要全身心地欣赏、领略、感悟、赞美,这才可能更近于得到大自然给我们的神明点化。

龚贤曾以“泥粉本为先天,奉师说为上智”批评绘画创作脱离生活、陈陈相因,写生因此被不断提起。在市场经济、高速发展的现代社会,写生似乎又是个浪费时间、消耗精力、不讲效率、徒增成本的项目,施之无功,不施无助,令写生处于两难境地。“现代”对中国画的伤害,还表现在诗性和哲理语境的缺失及图像化的泛滥。例如在写生——更准确说——在“采风”中,相机的便捷和危害同时存在。正因为便捷,所以肤浅,正因为图像化,所以空泛,正因为诗性缺失,所以格调堕落,正因为哲理缺失,所以误入歧途。这是时代的难题,也是画者的难题。

这些问题的解决,依然要靠写生;这个写生展,或可看作解决的一次尝试罢。