给农民戴上光环

——观奥赛博物馆

■特邀撰稿 江苏镇江市文联副主席、画家 王川

一天傍晚,我从法国去卢森堡,汽车开在一望无际的平原上,燕麦刚刚收获不久,土地平荡,眼空无物,所见的唯有在苍茫暮色中的点点烟树。太阳已经西沉,在天际留下一抹余晖,路边一座小小的村庄,从教堂尖顶上传来了悠远的钟声。正是晚祷时分,飞鸟归巢,牛羊回圈,然而广袤的土地上却是少了伫立默祷的农夫,只有几辆拖拉机在麦垛旁默然蹲伏。看着窗外的景色,在脑中倏然浮现的,就是米勒的《晚钟》,那是一个已经深深印入我记忆中50年的镜头。

前一天,刚刚在巴黎的奥赛博物馆见到了那幅《晚钟》,蓦然和这幅名作见面,不免感到愕然。这一则是因为以前知道它是卢浮宫里的珍藏,没想到被挪到奥赛来了;二则是觉得这幅画被置放在奥赛这种环境里显得不太协调。奥赛的前身是火车站,经过了后来的改装,已经变成全是玻璃装贴的建筑物了,充满了资产阶级的情调,米勒的那幅画被置放在这种温馨舒适的环境当中,如同一位身穿麻布衣服的农民进入了五星级酒店,显得土里土气,手足无措。如果它被置放在卢浮宫里,也和那种王家气派不相协调。画面上正在进行晚祷的那一对农民夫妇,局促在大理石的地面上,显得很孤单很落泊。如果米勒生前有知,也不会同意把它放在这种精致的展室当中的,他喜欢的,会是被挂在泥灰斑驳的墙上,周围是老旧的木板,最好是在巴比松森林的老屋里,这才和画面上贫穷的农民相吻合。

奥塞博物馆里观众如堵,然而一个个却都是屏声静息,蹑手蹑足地走动,伫足看画。奇怪的是,一进入挂着《晚钟》那幅画的小小展室,似乎就立刻进入了一个特殊的气场,一切的细微杂音都被屏蔽在室外,人们对旁边悬挂着的画都视而不见,只把注意力集中在那对夫妇祷告的画面上去。奥赛不是教堂,展室也不是忏悔室,然而这里的任何人都仿佛具有了一种宗教的感情,都随着画上的人物在默默祷告,庄严的宗教气氛笼罩着这个小小的空间,观众们都和画面上的人一样的肃穆虔诚。

没有钟声,然而那悠远的钟声却是一下一下地敲在任何人的心底,叩击着他的良知。

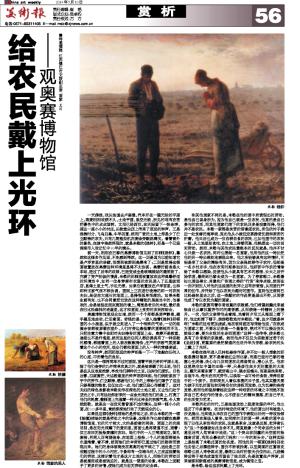

这只是一幅再简单不过的画面,画着平淡无奇的平原土地,除了他们身旁的几件简单农具之外,就是被深翻了的土地,他们是在从这地里挖掘,寻找他们耕种的土豆,以供他们度饥。日色近暮,四顾微茫,天边教堂里的钟声悠悠响起,他们俩赶紧放下手中的劳作,伫立默祷,感谢他们心中的上帝给他们赐予了这些只够果腹的粮食,仅仅如此一点,他们就已经心存感激了。这对夫妇的暗色身影被米勒安排在深色的土地之前,又让他们处于逆光之中,只有远处斜射来的一点余光照在他们的身上,打亮了他们的轮廓,整幅画上充盈着一种无比神圣的宗教气息,令人肃然起敬。就是这一在世间最普通不过的镜头,这样一幅小小的画,在100多年里,竟然深深地打动了无数观众的心。

如果说这幅《晚钟》描绘的是劳动之后,那么米勒的另一幅《拾穗》描绘的就是劳动之中的场景,这幅名作也被收藏在奥赛博物馆里,它的尺寸较大,大约是前者的两倍。画面上的光线明朗,是在阳光照耀下的麦田里,画面也是再普通不过,画着3位正在田间捡拾麦穗的农妇。她们中的一人正弯腰站立,捆扎麦秸,另两人则弯腰俯身,在地面上捡拾,3个人的脸面都被头巾遮掩着,看不清,然而她们的辛劳却已通过她们的姿势而表现出来。她们的身体被淹没在高高的地平线之下,远处是正在收割过程中的小小村庄,中景却有一位骑马的人正在监视着她们的劳动,这暗示着他才是这片土地的主人,而她们的劳动则是被雇佣或是被强迫的。就是这一普通的场景,米勒在上面赋予了更多的诗情,使她们成为世间劳动的纪念碑。

和其他画家不同的是,米勒在他的画中所表现出的劳动,是他自己亲身所为,因为他自己就是一位农民,他画的是自己参与的农活,而其他画家们笔下的农民则多是观察而得,他们并不是农民。米勒一家都是贫苦的诺曼底农民,所住的村子靠近一处贫瘠的海岸线,因此他从小就注定要接受饥饿和困苦的折磨。他日后也成为一位自耕自食的农民,也如他画中的农民一般,从土地里刨食吃,在土地上倚锄而息,他熟悉这一切的田间劳动。然而,米勒与其他农民最根本的区别就是,他并不甘心只做一名农民,同时也想做一名画家,他用他的这一特长把他的另一特长深刻地表现出来。他之所能够具有这种情怀,可能是受了父亲的濡染有关,因为父亲虽然耕作于农村,但却是一名乡村乐手,他在农闲时期参加乐队,他那苦中作乐的情绪给了米勒以感染,促使他从小就具有艺术的感悟,长大之后开始学画,最终到巴黎去成为一名画家。为了养家糊口,米勒最初也画些裸女、肖像和广告画之类的“行货”来挣点钱,然而在一次听到别人对他的这些画的批评之后有所顿悟,从而进行严肃的创作,并开始了他以农民为题材的画作。直到他迁居到巴比松森林里去之后,这一类题材的作品更是层出不穷,从而使他成了专以农民为题的画家。

米勒的家族有着非常浓重的宗教感,他们希望能藉此来减轻自己从事沉重劳作时的痛苦感,从而获得一种精神上的提升。一次,他的父亲带他去看海,当看到夕阳正从海面上落下时,他立刻摘下帽子,恭恭敬敬地对米勒说:“看,这夕阳就是神啊!”米勒的祖母更加虔诚,她在临终前还写信给他说:“在你成为画家之前,不要忘记你是一个基督徒,绝对不可以接近伤风败俗之事,要为永恒的生命而画画!”这样一些传导,使米勒也具有了非常深的宗教感。然而他并不仅仅为宗教画过若干的《圣经》画,更重要的是把普通的生活升华为宗教,给农民的头上戴上了光环。

米勒在晚年进入巴林松森林作画,并不如一般人想象的那般是携财隐居,更不是看破红尘而出家,而是已经对巴黎的喧嚣心生厌倦,决心与几位同道在此深居简出,潜心从艺。他在这里绝非如中国的王维一样,只是居住在乡间别墅里的大地主,整天采菊东篱下,赋诗南山中,隔水观樵夫,而是亲扶耒耜,自驱牛马,每天在田间劳作,以换取一点可怜的食物,来养活家中的9个孩子。在那段别人看似浪漫的日子里,他其实整天要为孩子充饥的面包和即将交付的房租而发愁,也为饥寒和疾病发愁,然而他却坚持着能在这样一种艰苦的环境之中而绝不放弃自己艺术创作的信念,也不使自己的精神堕落,把自己平凡的生活变为艺术。

米勒所处的时代,正是法国政治上极度动荡的年代,他也经历了许多磨难。在当时特定的环境下,他的画也时有被选入沙龙展出,他却是从未在自己的画作中表现出任何一种政治倾向。然而在某些人看来,如同库尔贝的画一样,米勒的画中出现了以往从来没有的农民,这就是革命,这就是反叛,批评者认为“这3个拾穗者如此自命不凡,简直就像3个司命运的女神!”甚至还有人危言耸听地说:“这3个突出在阴霾的天空前的拾穗者后面,有民众暴动的刀枪和1793年的断头台。”这样实际上是抬高了米勒此画的知名度。而他的另一幅画《晚钟》则在他去世之后屡经转手,画价不断被抬高,以至美国的巨富洛克菲勒也派人来争购此画,最终以当时的惊天价位拍出,几经辗转后终于被当成国宝而留在了法兰西,先是放置在卢浮宫,后来被移到新落成的奥赛博物馆里,成为镇馆之宝。

是米勒,给这些农民戴上了光环。