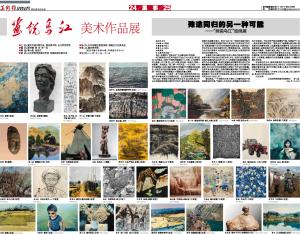

——“画说乌江”绘画展

——“画说乌江”绘画展

淡淡的月光

石板路上人影瘦

步履遥遥出巷口

宛转又上小桥头

四野寂静

灯火微茫映画楼……

因此,本展览以“画说乌江”为主题自是不言而喻。

我们很容易认为艺术作品的产生由于兴之所至,既无规则,也无理由,乃是不可预料的随意的个人幻想,人们在赞许时也是逞一时之情,凭一时之兴趣,然这是一种误识,更是一种误解。丹纳说过:“要了解一件艺术品、一个艺术家、一个艺术家群体,必须正确的设想他们所属的时代精神和风俗概况,这是艺术作品的最后解释,也是决定一切的基本原因”,进一步印证了帕诺夫斯基之于图像志的意义阐释。

乌江流域是一个具有50多个民族、拥有世界自然文化遗产和丰富民族文化资源的地区。长江师范学院美术学院“我们乌江”绘画创作团队多年来立足于乌江流域,致力于乌江流域民族地域风情的艺术创作,聚沙成塔已初具规模,浓缩为本展集中展示。抓住“乌江”这一特定的地域不是为了在这种地域简单狭隘的特征中显示我们与其他地方的不同,而是要在整个当代艺术的框架内观照自身,在泥沙俱下的当代社会中找回失落的记忆,需要便是价值。在世界多元化的当代语境中,标定我们的立场与态度,从而实现对传统文化的理解方向。

如果说工业化催生的现代化使人类在不断舍弃过往的断裂中奔向不知去处的迷茫未来,那么,在现代价值遭遇到后现代思潮批判过后的今天,个人的感受日益得到尊重,传统作为价值被重塑,传统的道德观念和精神再次成为艺术精神重构的主题。诸多的问题虽然依旧是这个时代前行的困扰,但工业文明的成果确实也带给了我们些许的慰藉。世界的首先是民族的,民族的精神重构受制于世界精神气候的制约,取决于民族的文化自觉,而地域乡村民俗的本土绘画是为“文化自觉”的现实体现,是生活在该环境中的人对其文化的“自知之明”。

确切地说,一个地域的风俗习惯和人文精神取决于该地域客观的环境、气候和人们的生活、思维模式及地域文化的历史演进。无论自然气候还是精神气候,他都给予了这一特定区域的深刻烙印。“画说乌江”承续着民族区域少数民族文化的精神内核,以具象抽象的图像符号,似幻非幻的油彩笔痕,或深或浅的记忆,或浓或淡的情感,凝聚着民族的精神与精彩。浓缩的展览,表达了“我们乌江”绘画创作团队之于民族传统文化的价值判断和文化立场。造化是人的播种者,我们以开放的胸怀,希翼接受来自不同的建议与批评,心怀感恩,装满时代的思想感情,迎接每一个精彩的瞬间与未来。

在全球化的今天,推动民族传统文化的现代转换对于建构与全球化相适应的社会主义新文化,为世界和未来创造新的普世价值,是时代的重大命题,也是这个时代美术创作应有的社会担当。

李铁夫先生曾说:“只有言人民之志,载人民之道的作品,终与日月同光永远不朽”!

以此为序!

长江师范学院美术学院院长 傅小彪

2016年1月15日