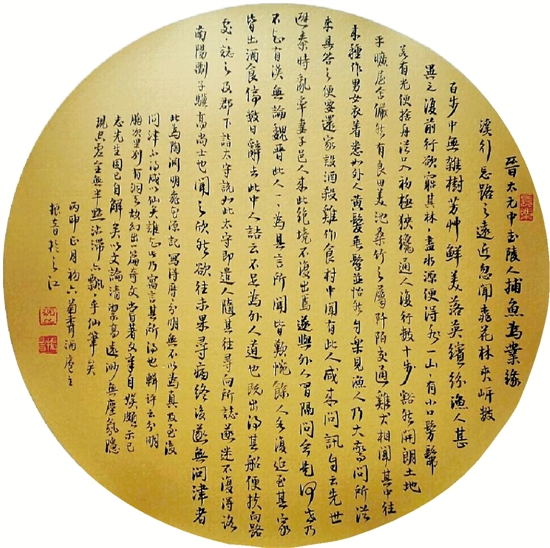

素人痴心号振音

■姚炳林

■姚炳林

|

| 振音 书法 |

“一箪食,一瓢饮,在陋巷。人不堪其忧,回也不改其乐”,孔子说的是颜回。

“一支笔,一块墨,居斗室。人不堪其寂寞,他却乐不思蜀”,我说的是振音。

颜回的先进事迹,是《论语》里宣传的,有可能是孔子吹的,振音的行状四十余年来,一以贯之、心无二致,我是切切实实地看在眼里,记在心里。今年春节,他又从小年夜到年初六的整整七天里,几只粽子、几片酱肉、花生一碟、浊酒一壶,不移一步于室外、凝神一笔于案前,抄写了15000字、达10米长卷的行草书,一纸铺开,满室芬芳。身处“菊香酒庐”,犹如人间紫府,是兰亭的气韵扑面,有佛陀的悲悯盈怀。眼前的他,气定神闲,仙风道骨,好一派魏晋的风度。

沈伟平,号振音,是我曾经的同事,为了生计,前脚后步地到了同一家厂里,那时他就练字,据说已经有了10多年的坚持。一份厂报的因缘,使我们没有“患难”,就在一起同事与共;违时绝俗的脾气,让我们没有“赤膊”,又成为了兄弟。算了起来,已经有了30多年的交集;想了起来,这种交集是平平淡淡的交心,是若无其事的交情。他离开单位也快有30年了,我们之间陆陆续续的联系不曾断过。时间加上距离,就有了“士别三日,当刮目相看”的成语——他有了振音的雅号,有了名为“菊香酒庐”的居所雅室,有了讨来送去的书法作品;在书法的圈内界外,有了他隐隐约约的声响、朦朦胧胧的印象。

从认沈伟平,再到识振音,认了又识了,才是对一个人的认识——认是认定的认,识是识货的识。

振音有一颗痴迷于书法的心,有一种翡翠冷的笔墨情——一支笔,一块墨,呆矣、定矣、足矣。常态来看,他的行状是随兴而至,由性而为的无刻意;他的生活是雨散风流,飘萍蓬转的无所谓,仿佛吊儿郎当,其实落拓不羁。唯独对于笔墨丹青,情有独钟,尊如山重——认真到了克己复礼,不近人情;勤勉到了夏热握火,冬寒抱冰;恭敬到了战战兢兢,如履薄冰。除此而外的事,他冷漠、淡漠或者沉默,好像只会写字,不会生活。从小顽皮,经常逃学的他,混沌中接触了笔墨纸砚,一发不可收拾,再发忘乎所以:工作,以此为伴;参军,以此为训;跳槽,以此为凭。当过工人参过军,做过警察坐过办公室,后来是劳机关的事务,勤政府的公务,干处长的杂务,岗位恰似走马灯,身份好像变色龙。其实他是万变不离其宗:一根墨骨,一尾书虫。无论楼层朝向如何变动,他是心不移、志不改、神不衰,如如不动。

灵隐寺有方丈,法号“木鱼”,所谓木鱼是“上木下鱼,仁者不虑”。他生前为沈伟平取了名号为“振音”,所谓振音是“形诸笔墨,声生于心”。从当时沈伟平练字的涂鸦,到现在振音笔下的书法,一直是他生命存在的闪光。一点一横,质朴无华如人之初,是童心自然而然的撒泼稚拙;钩竖撇捺,神韵贯通如经络图,是浑然天成的星云棋谱。他写的字,不是张扬,不是膨胀,是一种化解、一种消融,是一种生命怒放的朗朗、一种生活高贵的锵锵。写字就是他全部生活的呈现,是一种远离生活而展现的生活。书法和生活,互相负责,相应承诺,不分你我:生活的潦草,是他书法的行草;书法的痴迷,是他生活的美好。书法的生活,生活的书法,他笔下的每一个字相,就是他生活方式的一种呈祥。在我看来,这是一种生命的境界,是对自我存在价值的自重、尊重和敬重。陆游词曰“临罢《兰亭》无一事,自修琴”,说的是他的生活;陶渊明诗曰“托身已所得,千载不相违”,说的是他的书法。

对于书法的痴迷,振音放弃了其他的嗜欲,他把这种交易,作为了他人生的全部意义:由痴而嗔,由嗔而诚,由诚而真。书法,其实就是书了以后的书了再书,书出了滋味,书出了品味,书出了趣味,书出了无为,自然就有了自我的法则、个性的法式和私人的法规。书得无拘无束、天马行空,书得无忧无虑,忘乎所以——振音一直沉浸在这样的过程中。生活在于过程,生命在于过程,书法更在于过程。祝福他:一字着落于笔下,即是当下——“好雪片片,不落别处”,就是他满满的幸福。