天纵英才傅瑞麟

□杨远威(芝加哥)

□杨远威(芝加哥)

傅瑞麟是绘画大家傅抱石先生原来的名字,中国画坛“神”一般的人物。

我没有机会向傅先生直接请教,只是上世纪60年代初,南京工人文化宫请他为我们一批爱好者作技法讲座和表演。我是挤在一群爱好者的堆里,近距离地瞻仰了大师的风采。

当时的条件不似现在,傅先生的笔墨示范,条件简陋,画桌上连个垫宣纸的毛毡都没有,几张报纸铺在桌上就勉强对付了,傅先生也不讲究。记得用的是一张四尺三开的温州皮纸,傅先生手指在画上比划了几下,留下淡淡指痕。聚气凝神片刻,大山马笔在砚台和调色盘里反复和水,让毛笔里的墨活跃起来(所谓“枯皴”),大笔挥扫,瞬间纸上浓淡变化、一片狰狞,但我们看不出所以。傅先生说,这下面是反复渲染,遍数会很多(所谓“饱染”),因时间的关系,他当时只染一遍作示范。他换了支大羊毫,还是墨,饱饱的墨水,染在干透了的画面上,渐渐,气象出来了,但观者还是不明所以。傅先生说,这张画他带回去收拾,下次请人带来给你们看。半月以后,文化宫的美术干部拿给大家看一幅裱托好的这幅作品,还加上了须眉生动的点睛小人,气象潇洒,极其精彩。他的画,后期的收拾非常需要本领,可惜我们都没有看到,想来收拾的遍数不少。

傅先生的作品精彩的很多。《林海雪原》原藏纽约友人邓仕勋先生处,2007年在邓先生家,他给我充分地看过,壮极。据傅先生回忆文字说,这画题是傅夫人想出来的。傅先生自己对《丰满道上》也有段回忆,原先画面平淡,归来到沈阳,在已裱托好的画面上,用焦浓墨,草书笔法,一气呵成前景的高压线,画面顿时生动起来(大意如此)。又一段佳话!记得文革后期,有画家创作山水画,在画面近景加高压电线过江,自诩为“独创”、“首创”,不知傅先生九泉之下是否会颔首一笑吧。

画画是要有天分的,傅抱石,就是个天分极高的画家,为常人不及。一位江苏省国画院的前辈对我说过,上世纪50年代,江苏省国画院一行画家去峨眉山写生,大家都去爬山画稿子,唯独傅先生在山下陪庙里的老和尚喝茶聊天。回来以后整理出的作品,倒是傅抱石画得最好。这就是天分,用在体会峨眉山的境界上。奈何!

傅抱石先生的东欧写生,是他艺术创作后期的高峰。有资料说,他那时也是刚开始对景写生,但画出了一批极生动的有中国意味的异国风情画。他的速写极简,几根线条,还配上文字记录新鲜的信息。我想,这速写除了画家自己,别人难以明白所以。从他现场速写和后期作品的对照图中,可以研究他现场记录生动元素时的思考,和他在创作中主观、主动调度画面,取舍变化的心机。

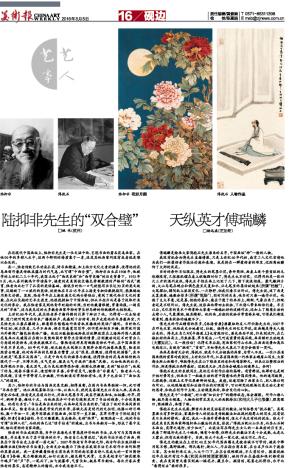

傅先生是个“六朝迷”,对六朝“知识分子”的精神状态,体会颇深。所作六朝人物,极尽高古超逸。人物面相常见其夫人的面貌特征(和他大儿子也很像),眼窝深凹,眼球微凸,画惯了嘛。

傅抱石先生从乱柴、解索而来的灵动苍茫的皴法,坊间俗誉为“抱石皴”。其笔墨源头有多种说法,家属和传人的说法是传统皴法加抗战时期蜀山的写生,还有说是日本画的影响。最近,我从一本海外资料查到,张大千先生有他的说法。张大千说是来自民国画家邵逸轩画山皴法的启发,张说:“傅抱石既以山水名,而其山石树木画法,实得之逸轩,世少知之”。此说法写在邵先生女儿的一本画册的引言里。我查了邵逸轩先生几十幅画,确有个仿佛,但邵先生的皴法不是十分成熟,也是从王蒙出,但有北派的影子。当然,张大千也是一家之说,姑且听之、存之。

傅先生的皴法在上世纪40至50年代国画圈也是被告诫不可学的,嫌其中锋用笔不够,属野狐禅。邵氏逸轩,浙江人,乃后期台湾名家,在台名声仅次于渡海三家。其女幼轩承父业,入大千门下,后在台设帐课徒,不久前过世。报道说她近年在杭州有过个展(和其夫林姓画家联展),她的作品在嘉德和保利都有拍卖。我在美国曾无意买到她一幅花卉,藏至今。颇清丽,笔墨也沉得住,水平比“看得过去”要好很多。