质慧性笃 花茂果硕

柳村先生艺术论

文/毛建波

质慧性笃 花茂果硕

柳村先生艺术论

文/毛建波

柳村先生是一位享誉当代花鸟画坛的名家,曾经长期担任浙江省花鸟画研究会会长(后改名浙江省花鸟画家协会),在他生命的最后十余年间,我有许多机会与他老人家晤谈,请教于他,观摩他挥毫,有幸成为其忘年交。虽然柳村先生已于一年前以96高龄驾鹤仙去,但他温文尔雅的言谈举止、他彬彬有礼的音容笑貌、他充满生机的精品佳作,仍然时时鲜活地呈现于脑海。

柳村先生出生于文化底蕴深厚、书画风气浓郁的浙江浦江,由于家学渊源,先生自幼即从颜柳、《芥子园》、《醉墨轩》等字帖画谱入手习书学画,打下了初步的基础。上世纪四十年代,求学心切的他远赴八闽就读于福建师专艺术科,得到当代花鸟画巨擘、同为浦江人吴茀之先生的悉心指点与器重。并经吴茀之先生的揄扬,得到一代宗师潘天寿先生的教益,筑基传统文化,夯实专业根基,成为同辈中的翘楚。不轻易许人的潘天寿先生在致吴茀之先生的信函中肯定其:“柳村弟质慧性笃,所作笔墨浑厚,富有新意,发展前程远大。”正是基于对柳村先生人品画艺的称许,抗战胜利国立艺专回迁杭州后,重新出任校长的潘天寿先生聘请柳村任教国立艺专(今中国美术学院),1946-1949年间先后担任助教、讲师之职,期间编绘了《翎毛写生集》、《写鹤集》,为国立艺专花鸟写生课教材。

新中国成立后,柳村先生响应党的号召,来到鱼米之乡、花果之地的杭州近郊余杭,长期任教于余杭教师进修学校。淳朴的农家田野之风,优美的水乡景色,赋予他新鲜的创作活力,拓宽了国画的题材,他创作欲大增,用手中的画笔如实地记录了渐行渐远的余杭农村独特的人文景观,生动地展示了江南水乡的风物之美,形成他一轮轮的创作高峰。二十世纪七十年代,他的作品《塘栖枇杷》、《红柿满枝谷满仓》、《花正茂》连续三届入选全国美展,是当时全国为数不多的富有新意的花鸟画佳作。此后他专注于花鸟画创作,厚积而薄发,博观而约取,出版了多部画集专著,多次举办个人画展,耄耋之年仍笔耕不辍,凭借多样的绘画技巧和深厚的创作功力,创作了大量既恪守传统笔墨,又带有鲜明艺术个性的佳作。

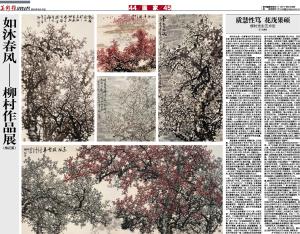

黄荃富贵,徐熙野逸,青藤狂狷,白阳适意,只因自然张扬了艺术个性,故历久弥新。柳村先生天性热情开朗,他不为前人陈法所囿,一反传统文人花鸟画疏冷、简约的特点,喜取吴茀之先生之“繁”,整体审美取向雄浑大气,又质朴丰茂,勾花点叶,泼墨设色,一派万紫千红的蒸腾气象。如他的名作《塘栖枇杷喜丰收》,以明丽的橘红色画余杭塘栖的枇杷名种,以浓重的花青色画叶,疏密簇叠,繁而不乱,满而不闷,密而不塞。画家巧妙地在花青中加入些许墨色,减弱了色彩的明度,果实造型与笔墨的结合,使得枇杷的形象更加饱满通透。作品近视层次井然,远观浑然一体,达到了画面古艳又稳重朴厚的整体效果,显示出作者深厚的花鸟画创作功力。

柳村先生的写意花鸟画,艺术处理很有个性。他尤其注重对作品意境的设立,对形与神的统一布局。无论尺幅小品,还是巨帧大作,均“先立主见”,力求高格,反复推敲后,方“洒然落墨”,饱满构图,花鸟鱼虫熠熠生辉,书画款印浑然一体。如为纪念孔子诞生2550周年所作的巨制《万古流芳》,布局重在气势浑朴大气,花叶交互掩映,尽显梅花傲对霜雪的雄姿,全图生机勃勃,神完气足,具有强烈的艺术感染力。又如《森森古柏历千秋》一画,古柏峥嵘,气冲霄汉。巨幅画卷挂在墙上,风起处柏浪阵阵作响,龙盘过千载寒暑葱茏。笔墨苍劲,意境深远,透出堂堂正气,显示凛凛国风,堪为中华民族堂堂正气生生不息的象征。

柳村先生始终重视“以书入画,书画互渗”,他的案头常置怀素、祝枝山草书及各种碑帖。正如潘天寿师所谓“宁可三日不作画,不可一日不练字”。柳村先生“晨课临池先”,数十年如一日地坚持拂晓习字,隶临二爨,草法王(铎)祝(枝山)。行笔层次有序,富有节奏感,或瘦朗疏俊,或凝重稳健。其草书舒张神逸、圆劲恣意,篆隶骨力遒劲、变化顿挫。长期的书法实践,不仅使得柳村先生的书法自成一格,也使得其花鸟画用笔得益于书法功底,凝练厚重,筋力内含。观其画竹佳作《风晴雨雪》,竿发得势,次第叠叶,虚实参差。风动处枝干摇曳,雨骤时竹叶低聚,逢晴而负势竞上,遇雪则抗压逞强,颇得笔断意连、内力弥漫的韵味和气势,体现出高超的笔墨功力。另一幅广受称赞的《鳖》,以农村习见的团鱼为题材,骨法用笔,力透纸背,背甲之坚硬,鳖裙之柔韧,脚爪之尖利,于寥寥数笔中表露无遗,形神兼备,意态生动,同样体现了柳村先生以书入画的追求。

对于创作,柳村先生既重法度,又不墨守成规,反对一味摹古法,追旧墨,主张“既要入乎规矩之中”,更要“超乎规矩之外”。缘于此,他在潜心于传统的同时,反对闭门造车,十分重视“师法造化”。他的家乡青山如黛,红枫参天,钟灵毓秀。多年来,他受到秀美山川的滋育,足迹遍布大江南北。即便年届高龄,柳村先生仍然写生不辍。所行之处,必有写生,积累了大量的创作素材。即便年届高龄,柳村先生仍然写生不辍。丹柿是柳村先生最为擅长,也是同人最为认可的题材。柳村先生并不自满,除了余杭五常,柳村还去北京、山东等盛产柿子的地区,细心观察比较,握笔勾勒写生。写枇杷,柳村走遍苏州东山、宁波象山、余姚、台州黄岩等全国有名的枇杷产地。为比较余杭和浦江枇杷的习性,他多次返回故里,爬山涉水,在林间穿行写生,同时屡屡请教于果农,详细了解枇杷的生态结构和生长规律。为画梅花,他到过无锡梅园、昆明乌龙潭、太湖西山、奉化纯湖,乃至东瀛岐阜的梅林。近在咫尺的余杭超山,他更是几十年来年年必到的常客。他的题画诗:“超山写梅五十春,梅花识我我识君。古梅新树香十里,画到白头熟又生。”正是他一生痴迷于梅花的真实写照,留下的写生稿本就几近百册。正是长期的深入生活,使得柳村先生的绘画素材十分丰富,画路也很宽广,花卉翎毛,或墨或色,驰策胸臆,无不得心应手。正是长期的深入生活,累积生活的本真感受,在绘画创作过程中,柳村先生将自己的主体个性与审美追求、艺术理想倾注于笔端,并融入自己的情感驾驭笔墨,从而将自然界的物象人格化,展现了托物言志的精神寄托,从而使他的创作摆脱了花鸟画陈陈相因的“画谱气”。

长期的乡镇生活,柳村先生对农村的一草一木了如指掌,更对农家生活充满了喜爱之情。他的作品洋溢着传统文人画罕见的质朴的平民情感,充满了浓郁的田园旷野之风与淳朴的乡土风情,走出了传统花鸟画面貌雷同、因循相袭的困境,形成他独特的艺术风格。无论是他笔下的《金华斗牛》、《闻鸡起舞》,或是《络麻丰收》、《水乡集市》,都以丰实、充盈的画面,为观众营造了一个蓬勃热烈的花鸟艺术世界。正是远世俗,祛名利,汲天地精华,养浩然正气,虽然岁月流逝,步入耄耊之年,柳村先生依然清癯矍铄,神采充盈,在他的花鸟画世界里,同样没有一丝疏冷颓唐之气,更无阴柔靡弱、衰败凋零之作,读者所体验到的,仍是雄浑丰茂的时代之风。

中国绘画之所以对艺术家的修人尤为看重,盖因创作之中的“涉笔之高妙”全“存乎其人”。在将自然形象转化成为艺术形象的过程中,主宰作品品格高、下、清、浊的画家之品格、主观创作意识和审美情趣等渗透始终,其次才是属于技法范畴的笔墨能力。柳村先生在生活中谦和正直,严以修人,精以治学,从他作品里所呈现的浑厚朴茂的笔墨意味,无不可见他坦诚的品格和深厚的学养。

文化是一个民族生生不息的遗传基因,优秀的艺术作品是文化传承的重要载体。柳村先生在享有大名后,没有将自己的书画作品视为财富,而是化私为公,由衷地希望更多的人能欣赏之、分享之、发扬之,从而在更大的范围和更广的层面上为民族艺术、民族文化的代代相传提供精神支撑。早在1999年,柳村先生就将37 件作品及部分创作资料捐赠浙江省博物馆,充实当代美术名家作品珍藏库馆藏。2009年,柳村先生又将近百件艺术精品无偿捐赠给良渚博物院,最好地诠释了其传承艺术、无私奉献的文化人格。

斯人已逝,艺术长青,精神长存。谨以此文景仰柳村先生的艺术成就,遥寄思念!

丙申惊蛰后五日改定于湖上养正斋