简牍书法·研究型创作【手记】(2)——

“竖行”及用笔的波磔与波挑

■陈振濂

|

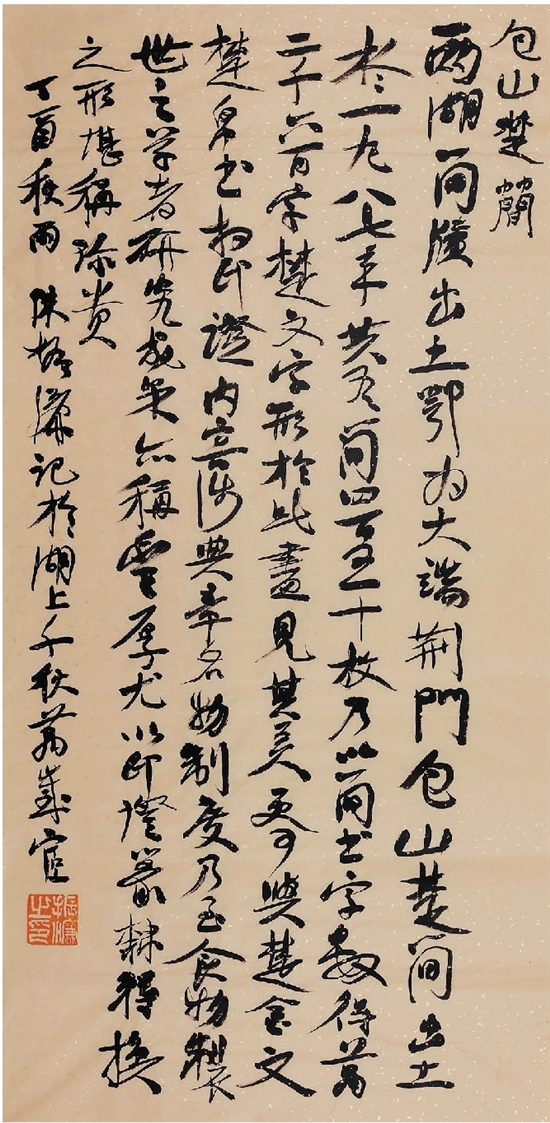

| ◎陈振濂 包山楚简 136×68cm (盛世国学(三)陈振濂书法作品公益专场) 释文:包山楚简。两湖简牍出土,鄂为大端。荆门包山楚简出土于一九八七年,共有简四百五十枚,乃以简书字数得万二千六百字。楚文字形于此,尽见其美;更可与楚金文、楚帛书相印证,内容涉典章名物制度乃至食物制(作),世之学者研究成果亦称丰厚。尤以印证篆隶转换之形,堪称珍贵。 款识:丁酉秋雨陈振濂记于湖上千秋万岁宦。钤印:振濂之印(白) |

简牍书法·研究型创作【手记】(2)——

“竖行”及用笔的波磔与波挑

与汉隶碑刻相比,石刻的横画捺画有波挑之形,但那是镌刻斧鑿而成,虽有节奏之形,却无节奏之质。亦即是说,它的动作是我们后来者推测而来,并不像简牍书法的“波挑”是眼见为实,易于模仿。它也是一笔,我也是一笔。

故尔先师陆维钊先生有一个精辟的理论,看碑、学碑之时不像学帖,更需要“想象力”的支持。那么反推学墨迹,无论是简帛还是尺纸,相对要直接得多。尤其是这个自战国以降历秦汉魏晋的简牍墨迹,有草篆、有章草、有隶书八分,学习起来,因为是以墨书(纸书)之学而追墨书(竹书)之范,有如学两晋尺牍宋元手札一般,自可得心而应于手。

为什么我们特别对汉简的波磔波挑这么在意?竹木简牍的形制,决定了简牍隶书的波挑具有特别的意义。第一,是狭长的竹条决定了字形呈横扁之势。横向左右发展的笔画运动与用笔动作,决定了波挑的重笔夸张必然具有两个作用:一是在窄条的狭幅边缘上以重笔顿挑作收束煞止的作用。二是在每个字的最后一笔作重捺重挑以显纵肆不尽之意。收束与纵肆就这样作为相反相成的一对矛盾,协调于简牍书法风格的整体之中,成为我们探讨简牍书法艺术语言的第一个切入口。

关于简牍的形制与书写行列规范,可以参照后汉蔡邕的论断。后汉时已经有大量隶书石碑问世,有名的如《曹全碑》《礼器碑》《张迁碑》《史晨碑》《孔宙碑》《乙瑛碑》,汉隶已经定型。而且汉碑石面宽幅,可同时并列十行或数十行,形成一个大整体;但在这些风气对照下,同时代的竹木简牍却一仍其旧,仍以狭窄长条的竹木长条为之,每条一行,编缀成篇。蔡邕认为:

——“策者简也。……其制长二尺,短者半之”。

——“三公以罪免,亦赐策。文体如上策而隶书。以尺一木两行,惟此为异者也。”(《独断》)

从名词用法看简策之说,盖因“简”喻其材质;“策”指其文体,强调重点不同,所指实为一事。而其尺寸,皆为“长二尺”。更以特殊情况下如大臣免罪之策,“策而隶书”,长度不变曰“尺”,“一木两行”,而不是我们普通常见的一支简上只有墨书一行。因为与通常惯例不同,“惟此为异也”。那就是说。这种一条竹木简牍写“两行”的例子,是“异”,是例外。而一支简牍上只书一行,乃为常态耳!

这种纵向单行的空间意识,其实笼罩和统驭了同时的篆草、章草、后来的狂草、行草诸书。张芝号为“一笔书”,但这个一笔书仍然是纵列而左右揖让呼应,一贯而下。说到底,还是简牍书写形成的空间观念在无时不刻地发挥作用。

基于这样的历史认知,我们今天在研究简牍书法的各种形式要素时,首先坚守“竖行”的中心地位,并以此来构建新的竹木简牍独有样式的新的艺术语汇,比如,在简牍的“竖列”、“独行”位置保持完整的前提上,使“竖列”的多重交叠复式交替呈现出一种丰富的对比层次;不像明清条幅中堂等竖式空间,是行列井然有序不作交叉;恰恰反过来,是以行列的间距疏密宽窄松紧作各种简书之交错,形成在一个平面上的多重呈现。有如不同书体不同风格不同技法不同大小不同疏密远近在交叠映现,它的呈像在物理上是平面的;但在视觉心理上却是立体的重合的。《简牍百态》系列创作所希望拓展的,首先是点画技法“笔法”[语调],其次是“竖列”字距行距的技术规范[语汇]的标准呈现;最后也是最重要的,则是章法空间意蕴和它背后的形式[语言]。这[语调]、[语汇]、[语言]三者之间的层层递进与拓展,正是《简牍百态》以竹书为根基展开的书法科研的内核与基本方法。

我看《简牍百态》的是否成功,首先取决于它能在这场科研探索与尝试中,究竟可以有多少开拓?引进多少新的创作元素?形成多少新的序列方式?而每件作品个体的是否完整或规范,却不在我最关心之聚焦点上。亦即是说,可以有一些作品是我们在视觉上可能还不习惯的——都习惯了,还要创新干嘛?但它必须有新见,有新想法新思维,当然还可以有新形式新做法;还可以为他人仿效与沿用。并且,因为它的理性和经过反复检验论证、反复试错,最后它必定是会被我们这个时代所认同的。

这种新模式一旦成形,肯定不仅仅限于简牍书法,篆隶楷行草、颜柳欧赵、苏黄米蔡,南帖北碑,颠张醉素,都足可以吸收并化用之。换言之,“简牍书法”本来是我们书法创作科研的一个起点;而从此中的突破,如果可以适用于所有书体书风,则表明了它在学理上无懈可击的严谨性和面向未来的创新活力。

2017年11月8日

■陈振濂