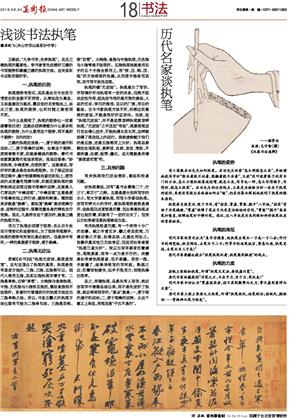

历代名家谈执笔

执笔的姿势

有人请教启功先生如何执笔。启功先生回答“怎么舒服怎么来”,并诙谐地说写字时“能坐着就不站着,能躺着就不坐着”,又说“没听说拿筷子还有专门的方法,怎么方便把饭菜送进嘴,就怎么夹,写字也一样,怎么写得顺手,写得好,就怎么执笔”。启功先生的这些观点,主要是为破除当时一些关于执笔的迷信,虽然没有提出具体该如何去“做”,但其形象而深刻地说明了执笔的根本原则。

执笔要自然灵活,便于书写,有“指实、掌虚、掌竖、腕平”八字诀。“指实”有助于用笔稳健,“掌虚”保障了笔在手内有灵活转动的空间,“掌竖”“腕平”要求笔杆竖直,保障运笔时中锋行笔。因此,这八字决是历来判断和评价执笔优劣的重要标准。

执笔的高低

明代书家赵宧光认为“真书宜稳重,故执笔去笔头一寸或一寸二分;作行书则稍宽纵,执宜稍远,去笔头可二寸;作草书则运笔流宕,势急而逸,执笔更远,去笔头当三寸矣!”

清代书家梁巘也提出“执笔低则沉着,执笔高则飘逸”的观点。

执笔的力度

苏轼主张轻松执笔,所谓“把笔无定法,要使虚而宽”。

唐代书家林蕴提到“用笔之方,不在乎力,用于力,笔死矣!”

明代书家丰坊认为“掌虚指实者,指不实则颤掣而无力,掌不虚则窒碍而无势”。

清代书家王澍主张要大力执笔,所谓“执笔欲死,运笔欲活;指欲死,腕欲活……管欲碎而笔乃劲矣”。