交流 学习 提高

——中国人民大学、中央美术学院访问学者交流侧记

中国画画家们在研究传统及如何创新这两个问题上,已做了种种尝试。直至今天,这两个问题仍是中国画的问题焦点。应该说无论成功与失败,画家和理论家们的探索都对中国画的发展及中国传统绘画的再认识作出了积极的贡献。特别是百年来中国画的发展和创造给中国画历史长河所带来的反思和撞击,对于每个致力于中华民族文化艺术的人来说,总能意识到自己所肩负的历史使命,他们渴望具有悠久历史传统的中国画在我们这一代人身上能再现辉煌,得到长足的发展。

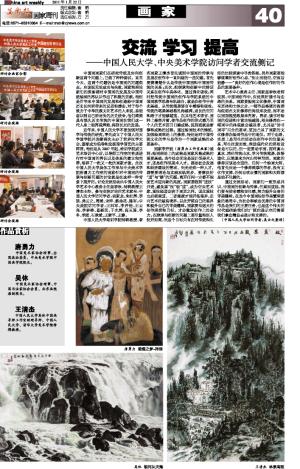

近年来,中国人民大学不断加强对国学与传统的研究,率先成立了中国人民大学国学院并连续两次主办了世界汉学大会,逐渐成为倡导和发扬国学国艺的主要阵营。特别是从2007年起,培训学院成立艺术培训中心后,以导师工作室的性质进行对中国画的再认识及体系的建立和完善,培养了一批又一批的画家才俊。此次中国人民大学吴休工作室与中央美术学院唐勇力工作室的画家针对中国画的传承与创新问题的讨论就是在这样一种背景下展开的。讨论交流活动由中国人民大学艺术中心教务主任赵春秋、特聘教授王清杰主持,参与交流讨论的艺术家有:中国人民大学访问学者:胡家龙、朱红辉、李强、吴云之、周斌、宋萍、蔡金花、陈军;中央美院访问学者:王西军、李开能、王云亮、李春锋、葛新民、于光辉、高玉国、李冬、季颁、石承斌、王新平、王静。

中国人民大学培训学院特聘教授、著名画家王清杰首先谈到中国画的传承与发展在创作中一直纠结的一些问题。首先要搞清楚什么是传统中国画和中国画传统的关系;其次,把继承和创新中的辩证关系在创作中具体化,通过消化吸收;同时把传统中国画的创作与学院系统的中国画教学思路有机结合。就是在创作中夯实基础,从传统笔墨语言中感悟和吸收。传统的笔墨基础根扎得越深,成长的空间和路子才能够越宽,在其他艺术语言、画种上兼容并蓄,使作品创作的形式感乃至个人的艺术面目日臻成熟,说到底就是渐修和成熟的过程。通过绘画技术的锤炼,加强绘画理论上的修养,特别是对中国传统文化的学习是作为一个画家成熟的必要条件。

画家李开能(唐勇力工作室画家)谈到:绘画理论上的成熟是画家风格成熟的重要基础。当今社会无论是设计型美术人才,还是创作型美术人才。都是社会发展和经济建设的需求,但无论那一种人才,都需要理论与实践双轨同步,要解决好“道”与“器”的问题。离开任何一方都不能使艺术迈向新的高度。画家要做到“道技”并进,避免重“技”轻“道”,成为空头艺术家、重技轻道会流于画匠之列。因此重技也必须重道,二者兼顾才能开拓眼界,走向艺术的最高境界。以此开阔自己的眼界和提升自己的审美趣味。画家要有远大的创作理想和目标,才会激发创作上的动力。在继承与创新的问题上要尽量和别人拉开距离,但这个目标只有在对传统和生活的比较探索中寻找答案。另外画家要能够调整好创作心态,“知止而能空,空而后能静……”良好的创作心境是创作好的作品的重要条件。

艺术中心教务主任、画家赵春秋老师说到:中国画创作中,应处理好读书与走路的关系。画家要提高文化修养,中国画有匠体和士体之分,一幅作品格调的高雅与低俗由文化修养的高低来决定,而不是以画面视觉效果来判断。再者,读书对绘画的促进和丰富功能越强,相关修养在一幅画中的体现就会越显著,尤其是“诗书画印”四全的要求,更加凸显了画家的文化修养在绘画作品中的地位。对于走路,实质上是写生的活动在创作中的位置关系,写生注重实效,借助现代化的照相设备是可以的,但一定要动手画,面对真山真水,消化传统山水,学习传统笔墨,体悟造化,以笔墨来为河山传神写照。画家的修养应该是全面的,任何一个绘画大师,他首先应是一个修养深厚的学者,没有文化作支撑,任何自吹自擂的画家和大师都是站不住脚的。

通过交流活动,画家们一致形成共识,中国画的创新与传承,任重而道远,我们要有使命感和责任感,努力提升自身的审美趣味。在当今中国画坛创作呈繁荣景象的格局中,为社会奉献出优秀的中国画作品是我们的主要任务,也是这个伟大的时代提供给我们的广阔的展示空间需要我们拿出精品去展示和支撑的。

(中国人民大学访问学者:吴云之整理)