序《元朱文印论谈》 □祝遂之

沈君乐平数年前从我攻读书法学博士,完成博士论文《敦煌书法综论》,去年已由浙江省社科联资助、浙江古籍出版社出版。近又送来另一课题成果——《元朱文印论谈》,交于我面前。粗读一过,文理清通,颇觉神爽。可以看到他近年来不但注重教学与创作,同时也勤于学术研究,故为之欣慰。

中国文学史上,汉乐府和唐宋诗词,深深影响着国人的审美情操,沉淀为民族的文化基因,研究者自然众多;而同样艳称于史的秦玺汉印,却是沉寂千年,直至晚清兴起,这不能不说是一种遗憾。作为中国独有的传统文化,印章更兼有文字和视觉的双重美感,其价值非同一般。商周以降,秦朱汉白,各展华彩,不仅历代印学家以为旨归,学术研究也是不断结出新果。尤其近年来,印章的材料更是为史学研究提供了十分重要的佐证价值,贡献甚大。

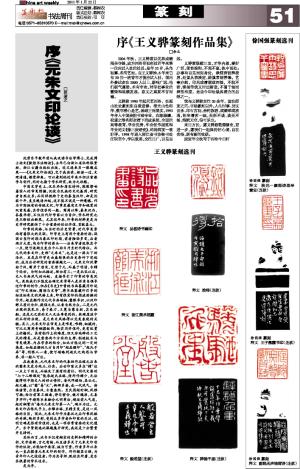

印章的风格,与当时的历史背景、时代审美崇尚有着很大的关联。印学史上有两个重要时期:战国古玺印时期与秦汉印时期,前者险劲多变,后者端方大度,均为印学的源头——后来学者汲取其中一点,便可逐渐生发出个人面目乃至时代特征。而元代的朱文印,史称“元朱文”,也是这一源头下的活水,且是在印学史由盛转衰的历史条件下突起的,成为后世研究的重要课题之一。元朱文印风肇始于汉,萌芽于唐宋,定型于元,而盛于明清,专精于近世。为何如此描述,理由有三:一是北宋以后,文人书画风气的兴起,直接导引了印章的审美风气。虽然我们不能完全确定米芾等人是否亲自倡导过印章的创作,但在《书史》中曾就书画鉴藏用印说过“印文须细、圈须与文等”,将书画鉴藏印引导到细边细朱文的风格上来,即有很实际的推波助澜的作用。赵孟頫作为元代书画领袖,慧眼卓识,以汉印醇正质朴为归,提倡元朱,从者自然为众。二是元代出现的花乳石,易于奏刀,王冕自篆自刻,其乐融融。这是元之前的文人无法享受到的。软硬度适中的石材的出现,是元朱文风格得以完美表现的关键。其三,元朱文印在审美上是唯美、唯精、细腻的,可比之商周青铜器纹饰,除实用价值外,更有欣赏上的愉悦。虽有制作上的难度,但又非纯粹的工艺式的精美,而是需要两个方面的支撑:制造技术与审美境界、内在学养的结合,如此方能达到一定的高度。如赵孟頫的几方自用印“赵孟頫印”、“赵氏子昂”等,明眼人一看,便可领略到赵氏之构思与学养,非一般人可达。

在我看来,元代朱文印的代表性作品较之后来的圆朱文更为纯正、朴实。后世印家大多在“精”这一点上下功夫,而缺失了原有的质朴。明代文彭的“七十二峰深处”能承赵氏衣钵,惜所作稀少,无法窥得明中期文人的好古情怀。清代邓顽伯、吴让之、赵之谦,以“圆”易“元”,婀娜多姿,成一代风气。浙派诸贤,力追秦汉,古意盎然。至民国赵时桐,风雅可掬;西泠前辈王福庵,停匀密合,健刀稳准,尤善多字印;平湖陈巨来融合元明章法,超迈前人气度,赵时桐赞为“海内元朱文印第一人”,确不为过。元朱文印在陈氏手上,亦雕亦琢,至精至美,是这一风格的巨匠。因此,元朱文印作为秦汉之后印章风格的奇葩,绚烂多彩,受到众多学者和印家的关注,说明它确是很有价值的,也是一项非常重要的文化遗产。乐平贤契选此课题展开研究,我还是十分赞赏并支持的。

总体而言,此书不仅有翔实的史料和精辟的分析,文字清新,言之有物,而且诸多关于元朱文印创作的议论,亦能切中要害,诚为可贵。作者多年以来也一直在探索元朱文印的创作,所作颇显古雅,为青年印人之佼佼者。作为其导师,既欣其所著,更乐其执著的学术追求。

是为序。