不朽与不死

■特邀撰稿 代大权(清华大学美术学院教授)

4月3日下午到成都,出机场便直奔华西医院,有些来历的病人都在三病区,我是去探望13楼一病人,李焕民先生在14楼,而不久前仙逝的吴凡先生则在12楼。楼就是冰冷的一栋建筑,让曾经火热的人变成冰冷的历史。

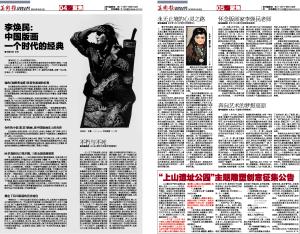

15年前的全国版画展时,我曾和鲁美的宝泉兄夜访李先生,对着我们这些晚学后辈,李先生很热情地让进屋里,沒什么客套就讲起他在藏区的创作,那里的人和事就像是家里的人和事,让他越说越兴奋。从最早的《初踏黄金路》《扬青稞》到后来的《驯马手》《攻读》《守望》《高原之母》,我们当典范一般热爱的作品,此刻都变成一段段鲜活的回忆。那些不可磨灭的形象几乎触手可及,李先生熟记着每个形象和每个场景的名字与地点如数家珍,我们从他的想法去想像,被他的感动所感动,为他的完成而松了口气,马上又进入下一幅创作的想像……作品是画家的孩子,从孕育到成长,从期待到实现,这一过程即是画家人生的过程,除此无它。能不能获奖,有沒有市场,真的都不在向往中,一定是自已认定的好才是标准、才是目的,并且这标准与目的也在成长和提高。前面的孩子骨肉相连,后面的孩子血脉相承,都是好孩子,一个也不能少!如果画家也分三六九等,那李先生便是一等一的画家,他对每件画作无不倾尽心力,绝不重复、应付。那一代画家大多如此,那一代佳作所以长久,抛开口号与标语的时代背景,李先生是以自已的质朴去融洽人民的质朴,以自已的纯粹去感应人民的纯粹,是以自己的真诚去迎合人民的真诚,所以李先生是人民的画家!时间已经很晚了,但李先生倦意全无,又从角落拖出一捆捆创作的速写和草图,我们终于看到那些名作的前世今生,每一幅创作竟有着上百幅的草稿小稿,不断变化的构图,不断完善的形象和不停修改的局部……就像无数砖石在垒起一座大厦,我们也终于明白大厦的风光绝非偶然,那坚实的付出和过人的辛苦都是必然的成本。李先生用自已一幅幅杰出的创作度量着版画的进程,也同时标示出自己的高度。

李先生走得很急很快,第二天我去他家祭拜时,他工作的案头还留有他的余温,一张硕大的皮椅还承载着他的疲惫,临时搭建的灵位还等着他的遗像……他肯定不相信他这就要走,新的想法、新的创作都按老习惯在酝酿和准备中,而人生最关键的生与死对他而言,也远不及创作重要。所以,他为版画、为艺术的付出,也远不是人生可以涵盖论定的,不论现在抑或将来,他和他的作品同样不朽,他和他的精神同样不死。